なんでもかんでも聞いてくる息子の「何で?」に困ってます【小川大介先生の子育てよろず相談室】

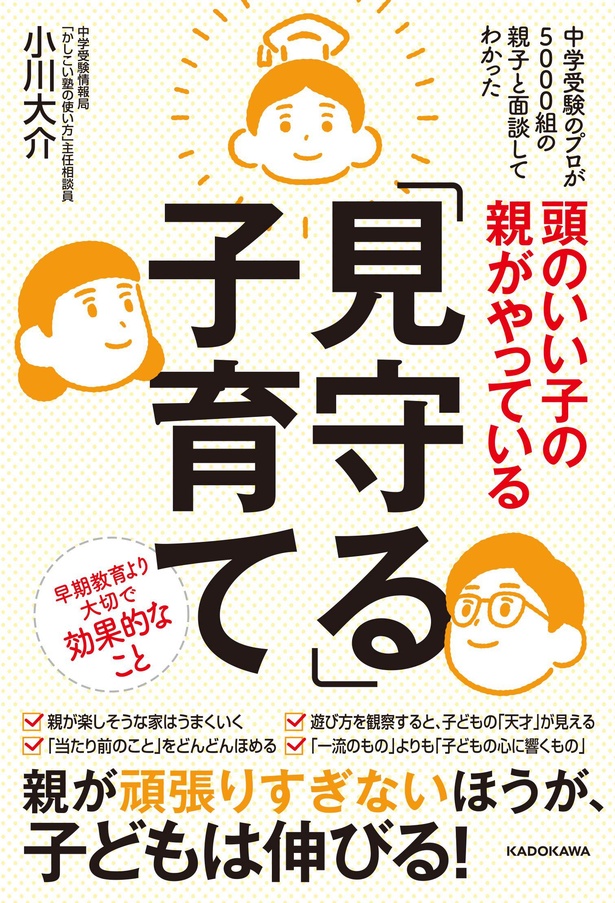

Amazonでも好評価の書籍「頭のいい子の親がやっている『見守る』子育て」の著者、小川大介先生が、悩める親たちにアドバイス。「うちの子のこんなところが心配」「私の接し方、コレでいいの?」など、子育てに関するありとあらゆる悩みにお答えします。連載第44回目のお悩みはこちら。

【お悩み】

「何で?」「それは何?」「どういう意味?」「何で電話する?」「今何でため息した?」「それはどうしてそこに置いた?」5歳半の息子は「何で?」がとにかく多いです。難しい言葉を知りたいとかであれば、「一緒に辞書で調べてみよう」で済みますが、「何でドアを閉めた?」など、私が特に意識せずにやったような行動に対しても「何で?」と聞いてくるので困ります。

ニュースも好きでよく見ているのですが、「どうして人が人を殺すことがある?」「なぜ竜巻が起こってこのような被害が起きた?」など、簡単には答えられないような質問もしてきます。納得するまで聞いてくるので、余裕がないときはイライラしてしまいます。

また、大人の会話にも口を挟んできて「何で?」を連発します。例えば、先日家族が事故を起こしてしまい、息子と事故現場に行かなければならなかったのですが、そこでも息子の「何で?」が炸裂!どういう状況でどうしてこうなったのかを事細かに聞いてくるので、「大人の話だからちょっと静かにしてて」と黙らせてしまいました。子どもには聞かせなくていい話もあると思うし、どこまで子どもの「何で?」に答えるべきでしょうか?(ゆかさん・36歳)

【小川先生の回答】

逆質問で子どもの想像力を育てる

疑問を持つということは、好奇心が強く、ものごとをよく観察して、いろいろなことに気づく力があるということですから、それ自体はとてもいいことです。ただ、いつでも誰にでも、自分の聞きたいことを「何で?何で?」と聞くいっぽうだと、人とコミュニケーションをとるのが難しくなってしまいますね。

そこで必要となってくるのは、“おそらくこうだったんだろう”と相手方の事情や考えをくみ取る力を育ててあげること。「何で?」と聞いてきたら、「何でだと思う?」と聞き直すのを意識的に混ぜていくのがおすすめです。

おそらく息子さんは、「何で?」と聞けばお母さんががんばって答えてくれるから、聞きグセがついてしまっているのです。「何でドア閉めた?」と聞かれたら、「何ででしょう?」と逆にクイズを出してみましょう。「寒かったから」、「閉めたい気分だったから」など、本人なりに何か考えて答えを出してくれたら、「その通り!わかってくれてありがとう」という感じで、会話を挟んでいくといいですよ。

うーん、と考えこんで答えが返ってこなくても、「寒かったから!でしたーっ」と答えを教えてあげる感じでOKです。相手の事情を考えてみるという機会が持てることに意味がありますからね。

わかるかわからないかは子どもが決める

大人の話にも口を出してきて困るということですが、聞きたいのであれば教えていいと思います。事故現場での「何で?」もその場では説明していられないと思いますが、家で落ち着いたときにでも「判断の誤りが起きることもあるんだよね」と教えてあげればいい。

この年齢じゃわからないだろうなと思うことでも、わかるかどうかは本人が決めることです。内容的にセクシャルな話や暴力的なことなどは、5~6歳の段階ではまだ渡したくはありませんが、そういったもの以外のことなら、特に制限せずに教えてしまって構いません。

ただ、ひとつ理解させる必要があるのは、“いつでも何でも説明できるわけじゃない”ということ。それは教えてあげたほうがいいでしょう。「いろんなことを知りたいというあなたの好奇心はすごくいいこと。ママもできるだけ教えてあげようと思っているけど、他にやらなきゃいけないことがある場合は、後回しになることをわかってね」と、自分が求めたことが常に満たされるわけではないということを伝えておきましょう。

自分に都合があるように、相手にも都合があるということを知っておくことは、対人関係のある社会生活を営む上で身につけておきたい力です。お子さんが聞きたくなっている瞬間は一種の興奮状態で、言い聞かせようにも言葉が入らないでしょうから、落ち着いてから話してあげてください。

すぐに答えられない質問は『何でノート』で受け止める

「どうして竜巻で被害が起きるの?」と聞かれても、その場で正しく答えてあげるのは難しいですよね。忙しかったり、簡単には答えられないような質問をされることもあるかと思います。そんなときのために「何でノート」を作っておくのがおすすめです。

「今すぐは答えてあげられないからメモに書いておいて、今度図書館で調べてみよう」というように、疑問帳を作っておき、後でまとめて回答の時間をとってあげるのです。そうすることで、自分自身で考えを深めたり、調べてみたりというサイクルに持っていくことができ、学習習慣が身につきます。また、“気になったことは、今すぐ聞かなくても、後でも教えてもらえる”という安心感も得られるため、「何で?」を減らすことにもつながります。

答えや結論が出ないこともたくさんあるということも、段階的に教えていく必要があります。ただ、“自分の思うようにはいかないこともある”ということを受け入れられるのは、小学校中学年以降。それまではいろいろ言い聞かせても“ガマンさせられた”という気持ちで終わってしまう可能性が高く、納得のいかない気持ちが残ったり、邪険にされたという違った取り方をしてしまいかねません。だからこそ、抱いた疑問について調べて探せるように環境を整えてあげることが大切で、あとは「自分でがんばりなさい」というスタンスで構えていればいいと思います。

◇ ◇ ◇編集部より

ご相談者のゆかさんから、『何でノート』の効果がテキメンだったとのご報告をいただきました!「何で?」を受け止めてもらえて嬉しそうだったこと、今すぐわからなくてもいいことを受け入れられたこと、自分から調べるようになったことなど、息子さんの成長を感じられたそうです。

回答者Profile

小川大介

教育家。中学受験情報局『かしこい塾の使い方』主任相談員。

京都大学法学部卒業後、コーチング主体の中学受験専門プロ個別塾を創設。子どもそれぞれの持ち味を瞬時に見抜き、本人の強みを生かして短期間の成績向上を実現する独自ノウハウを確立する。個別面談の実施数は6000回を数え、受験学習はもとより、幼児低学年からの能力育成や親子関係の築き方指導に定評がある。各メディアでも活躍。著書多数。

文=酒詰明子

Information

おすすめ読みもの(PR)

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細