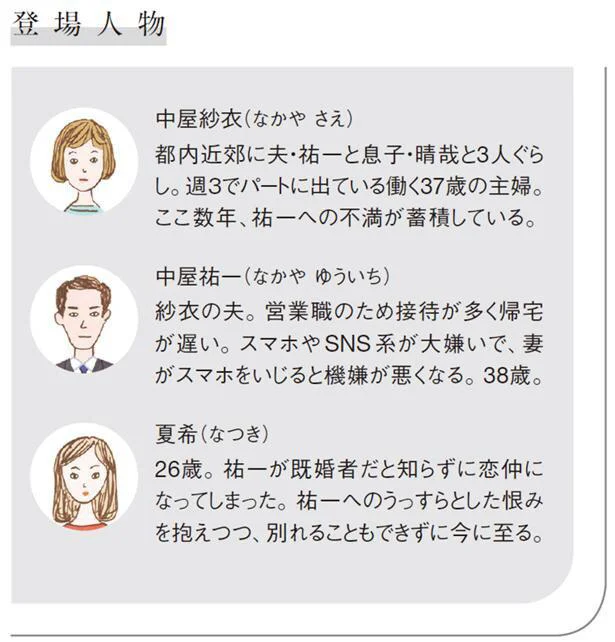

私の知らない匂い/気がつけば地獄(2)

ここまでのあらすじ

紗衣は、夫の祐一に内緒で美顔器を購入したが、宅配便のミスで誤配送されてしまう。誤配送を企んだのは、祐一と付き合っている26歳の夏希だった―。

【第2回 誰かの匂い】

彼に奥さんと子供がいると知って、わたしがどれほど傷つき、苦しんだか、祐くんがこれっぽっちも気づいていないとわかったのは、二度目のデートのベッドの中だった。

「俺と夏希って最高だよな、割り切った大人の関係を築けるなんてさ」

既婚の事実を隠して口説いてきたくせに、こんなことを言う彼を、わたしは憎むこともできなかった。その晩、彼を見送ったあとで泣いて泣いて泣いて、泣き過ぎて頭がぼうっとなって、次の日、会社帰りの祐くんを尾行した。電車とバスを乗り継いで着いた見知らぬ街を、祐くんは慣れた様子で足早に歩き、やがて白いマンションに吸い込まれていった。その上に点々と並ぶ明かりの灯った窓ひとつひとつに、ほんの一瞬わたしが夢見た幸せが詰まっているのだと思ったら、胸が張り裂けて血が吹き出して死にそうになった。

それから週末ごとに、そこへ行った。はじめて家族揃ってエントランスから出てくるところを見たときは、車道を挟んだ反対側の街路樹の陰で、自分が鬼になったと思った。全身の毛が逆立って、めらめらと燃え上がったのだ。だって祐くんの奥さんは、わたしより若くも美しくもなくて、服のセンスだってダサかった。祐くんはいつも「こんな可愛い子とつき合えるなんて夢みたいだ」なんて言うくせに、わたしよりも可愛くないあの人と別れる気はなくて、もしも二人が川で溺れたら、迷わずあっちに手を伸ばすのだ。

家に戻る電車の中で、向かいの窓ガラスに映る自分がボロボロと涙を流しているのに気がついた。泣き癖がついていて、いつ泣き始めたのかもわからない。バッグから出したハンカチは、重く湿って冷たかった。

翌日また、派遣の仕事を休んで祐くんのマンション近くへ行った。出勤している彼と顔を合わせることはないと思うと大胆になって、前の歩道を何度も往復した。しばらくして、昨日目に焼きつけた女の顔を見つけた。自転車に乗った奥さんが、真正面から迫ってきたのだ。わたしはサングラス越しに彼女を睨んだ。ノーメイクの顔は笑っていて、うしろに乗せた子供と何か喋っていた。それがあまりに無邪気で幸せそうで、体から力が抜けた。よろけそうなわたしに笑い声を浴びせながら、奥さんの自転車は通り過ぎて行った。

振り返ると、マンションの前に宅配便の小型トラックが停まったところだった。出てきた配達員が奥さんに何か挨拶し、奥さんが「ご苦労さま」と返しながら自転車から降りた。そのトラックの荷台のドアに『配達員募集』と書かれたステッカーが貼ってなかったら、こんなことは思いつかなかっただろう。わたしはその日のうちに宅配会社の求人に応募し、祐くんが家にいない平日の日中だけという勤務時間の条件が通って、採用が決まった。翌月には派遣の仕事を辞め、教習所でペーパードライバー用の運転講習も受けた。そうしてわたしは誰にも内緒で、祐くんが暮らす街の宅配便配達員になった。

彼の家へはじめて配達したのは、配達員になって三日目だった。チャイムを押すと「はあい」と能天気な声がして、奥さんがドアを開けた。内側からもわっと、嗅いだことのない匂いが漂ってきた。臭くはないが、心地よくもなかった。二度目にも同じものを嗅いで、それがこの家の、家族の匂いなのだとわかった。

三度目のとき、奥さんは片手にスマホを持って出てきた。ちらっと見えた画面に、ツイッターが映っていた。祐くんが大嫌いなSNSを、奥さんもやっている。夫に内緒でどんなことを書いているんだろう。知りたくてたまらなくなった。

そのとき、前の勤め先で、上司の悪口を書いていた社員のツイッターがばれたことを思い出した。その社員は、ある日職場に鼠が出て騒ぎになったとき、それをすぐにツイートしてしまい、同じ時間にネットで鼠の退治方法を検索していた別の社員から、偶然見つけられてしまったのだ。ツイートの内容から社内の人間だと疑われ、過去の書き込みを遡られて、上司の悪口も全部読まれ、本人特定までされてしまった。

そうだ、匿名でツイッターをやっている人は、無防備に何でもすぐに書く。雷が鳴った、地震で揺れた、馬鹿な失敗をした、腹立たしいことがあった……。

わたしは計画を練り、四度目の配達を虎視眈々と待った。そしてその日が来ると、荷物をわざと間違えて届けた。祐くんの奥さんは、まんまと引っかかってくれた。

* * *

玄関をそっと開ける音で目が覚めた。祐一は気遣っているつもりだろうが、こっそりとされればされるほど、起きてしまう。枕元のスマホを見ると、0時を回っていた。晴哉は隣で寝息を立てている。居間に行こうか迷うが、やめて目をつむる。603号の荷物はまだ家にあり、この部屋のクローゼットの奥に隠してある。ただそれだけのことで、やましさを覚えてしまう。

あのあと、配達指定時間が過ぎても荷物が来ないので、スマホでコウノトリ便のサイトを見ると、わたしの荷物は『配達済』となっていた。あの新人配達員は誤配達をしただけではなく、荷物を取り違えて、五万円もするわたしのフォト美顔器を、603号室に届けたのだ。

すぐに、誤配達された箱を手にして603号室へ向かった。自分の部屋がある三階より上へ行くのは、はじめてのことだった。玄関には、送り状に書かれた『(株)ロクマルサン』の表札はなく、チャイムを押しても反応がなかった。宅配ボックスはないから、わたしの荷物はこの部屋の住人が受け取っているはずだ。荷物の中身を確認せずに出かけてしまったのだろうか。いつ間違いに気づくだろう。祐一の帰宅後に、うちに来られるのはまずい。

わたしは自宅に戻り、メモ用紙に「宅配屋のミスで、お宅の荷物を預かっています。うちの荷物はお宅にあると思いますが、これから留守にするので、明日またこちらから伺います。301号中屋」と書いて、603号室のドアポストに入れた。

寝室のドアが開けられ、祐一がこちらを窺う気配がした。寝た振りをしていると、彼は部屋に入ってパジャマに着替え始めた。どんなに遅くなっても風呂には入る人なのに、妙だ。そう思っているとベッドが軋み、微かな石鹸の香りを感じた。背中を、誰かの冷たい手で撫でられた気がした。今「うちの石鹸じゃないね」と声をかけたら、どうなるだろう。

翌日、パート先へ行くためマンションを出ると、目の前に引越し業者のトラックが横づけされていた。制服姿の男たちが大きな荷物を積んでいくのを横目に、脇をすり抜けようとしたとき、背後からふいに肩を掴まれ、力強く引っ張られた。重心を失いながら、甘苦い香りを嗅いだ。その鼻先をスチールラックの脚が掠め、わたしは誰かに抱きとめられた。

「ふう、危ない」

耳元で低い声がした。体を離すと、先ほどの力からは想像できない、ほっそりした若い男が立っていた。

「すみません」

「怪我がなくてよかった。素敵なお洋服、汚れてませんか」

普段と違い、仕事用の服にはお金をかけている。だからパートの日のわたしには、少しだけ自信があった。

「大丈夫です」

そう返すと、癖のある前髪の下から覗いた男の丸い目が、ふわっとアーチを描いた。見たこともない、淡く輝くような微笑みだった。

彼が、他ならぬ603号室の住人だと知ったのは、夕方のことだ。

著=岡部えつ/『気がつけば地獄』(KADOKAWA)

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細