東大合格者数100名突破の聖光学院校長が伝授! 中高生男子の大学受験成功のカギは親の意識改革にあり

中学生ともなると、すでに子どもは思春期に突入していて、反抗的な態度をとることも増える時期。子どもが何を考えているのかわからない、言うことをまったく聞かない、勉強してくれないなど、さまざまな不安を抱えている方に、今回、思春期男子との接し方について耳寄りな話をご紹介します。

お話を伺ったのは、東大合格者数を100名輩出(※2024年度入試)した神奈川県にある聖光学院中学校・高等学校の工藤誠一校長。中高生男子と向き合い続けて47年の工藤校長によると、より実践的に思春期男子と向き合うには、まず親自身の価値観を改めて見直しておくことだと言います。

例えば、学業やスポーツ、習い事など、子どもが取り組んでいることに対し、親はつい「頑張れ、頑張れ」と根性論で押してしまいがちです。

けれど、大人になるにつれ、努力だけではどうにもならない世界があることを、私たちはもう痛いほど知っているはず。にもかかわらず、「頑張れ」と子どもに強いてしまうのは、私たちに「努力する者が最後は報われる」という刷り込みがあるからだと、工藤校長は言います。

もちろん努力が不要だという話ではありませんが、生まれた頃からシビアな社会状況の中で生きている今の子どもたちは、基本的に努力家だと感じているそう。親からすると物足りなくても、すでに努力していると子どもたちは思っている……そこに努力の意味合いの差があるのだと指摘します。

このように、親と子どもとの間には、大小あれど価値観のズレがたくさんあります。いつの時代も揺らがない大切な価値観以外は、親の価値観を押し付けるのではなく、彼らが求めている「具体的な解決策」を大人がどう提案できるのか、そこに思春期男子との良好な接し方のヒントがあります。

各家庭でできる見直すポイントを次にご紹介します。

子どもの現状を客観的な事実やデータを用いて把握する

例えば、子どもにどの程度の成績をとってほしいか、漠然とした希望が親にはあったりします。けれど、現状を冷静に把握せず、かけ離れた希望を掲げてお尻をたたくのは子どもにとっても親にとっても辛いだけです。現状に即したアドバイスをするためにも、まずは冷静に現状を把握することが大切です。

子どもが満足し、納得のいく解決策を導き出す

子どもの考えることはまだ幼い、社会が見えていないなど、子どもの理想に対して、親は自分の理想を押し付けがちなところがあります。それでは、もう思春期の子どもは納得しません。子どもの人生ですから、まずは子どもが満足でき、納得のできる解決策を現実的に話し合う必要があります。

将来を考えたときに、複数の選択肢をもつ重要性を伝える

多様化を極め、先行きの見えない時代を生きていかなければならない子どもたち世代。将来に関する悩みに対しては、子どもが抱く将来の夢を叶える道にはどんな複数のルートがあるのか、さまざまな観点から親も情報を集めておくとよいでしょう。

自分の変化や社会の変化を必要以上に恐れない

子どもが社会に出ても、転職や独立は当たり前に考えられる時代です。親が今ある形に固執せず、新しい価値観を受け入れている姿を見ている子どもなら、変化に対する耐性がつくというもの。大人もチャレンジすることを忘れずに。

いかがでしょうか?親も時代に合わせて子どもと一緒にアップデートしていく姿勢が、これからの時代を生き抜いていくには必要だと工藤校長は考えています。親と子という関係性は一方的なものではなく、相互通行であると良好な関係性が築けるはずです。

文=長田和歌子

【著者プロフィール】

工藤誠一

聖光学院中学校高等学校 校長

1978年に母校である聖光学院中学校高等学校に奉職。事務長、教頭を経て2004年、校長就任、2011年から理事長にも就任。さゆり幼稚園園長、静岡聖光学院理事長・校長を兼務。神奈川県私立中学高等学校協会、私学退職基金財団、神奈川県私立学校教育振興会、横浜YMCAの各理事長、日本私立中学高等学校連合会副会長などの要職を務める。

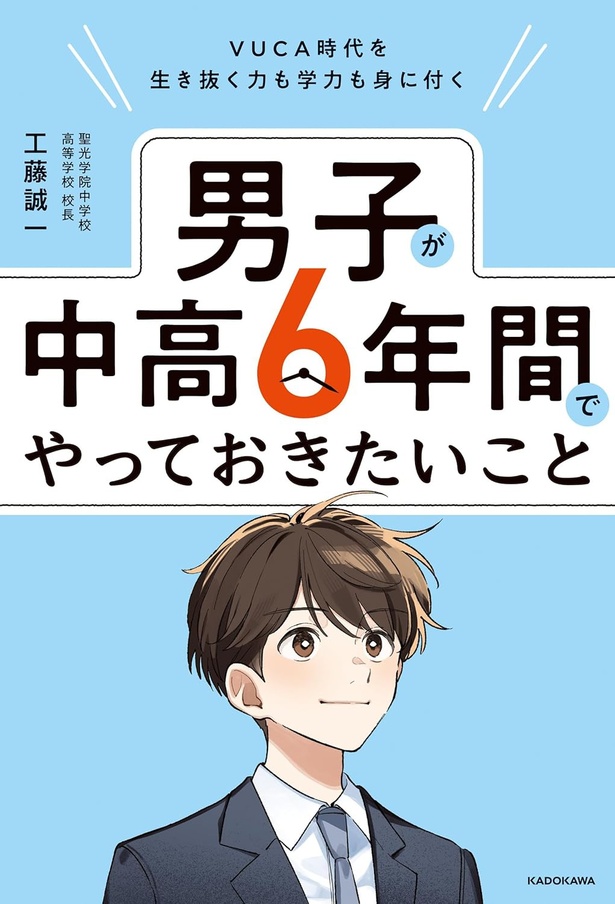

※本記事は工藤 誠一著の書籍『VUCA時代を生き抜く力も学力も身に付く 男子が中高6年間でやっておきたいこと』から一部抜粋・編集しました。

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「GOYA エキストラバージンオリーブオイル ミニボトル」4…」

新鮮なまま使いきれるミニサイズ! 本場スペインのエキストラバージンオ…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細