「なんで?」とやる気を引き出す「ワーディング」 ぬまっち流自分で伸びる小学生の育て方(7)

子どもがどんどんやる気になる! 魔法のワーディング

かつて映画の舞台挨拶で「別に」としか答えず、話題になった女優さんがいました。そのときは女優さんがメディアからけっこう叩かれていたものの、実はインタビュアーの聞く力量が足りなかっただけかもしれません。

「別に」を引き出す究極のNGワード「学校どうだった?」。言葉には子どもの話す気を削そぐものと、話したくさせるものがあります。それと同じように、子どものやる気を引き出す言葉もあるのです。

ボクはいかに子どものやる気を引き出すか、そのワーディングにはいつも注意を払っています。これまでに何度か、子どもたちにスーパーマーケットの自由研究をしてもらったことがありますが、あれも始まりは子どものやる気を引き出す会話からでした。

「近所にスーパーがいっぱいあるじゃん。なんで全部の店が潰れないでやっていけていると思う?」

「えー、みんなが買うから儲かっているんじゃないの」

「でも、みんなが買う量なんて決まっているじゃん。ということは、余計なものまで買わせているかもよ?」

「確かに」

「あれって、たくさん買わせるテクニックがあるんじゃないかな」

「ホントに?」

「客単価って言うんだけど、例えばラーメン屋さんでラーメンしか頼まなかったら800円だけど、ジュースも頼んだら1000円になるだろ。スーパーにも、そういうテクニックがあると思わない?」

「探したい!」

そう言いながら、子どもたちは興味津々の表情でスーパーのマル秘テクニックに想像を巡らせています。そうなったら、もうこっちのもの。あとはこう言うだけです。

「じゃあ、みんなで調べてみようよ。スーパーの秘密を探してみようぜ」

普通の教師なら、「スーパーはお客様にどんなサービスをしているのか、勉強をしましょう」と言うかもしれません。でもボクは、「スーパーの秘密を探せ」と言います。

どっちが子どもがやる気になってくれるか、想像できますよね。秘密を探せと言われた子どもたちは、探偵になった気分で積極的にスーパーについて調べ、実地調査をしてくれたのです。

その調べ方も、うちのクラスならではというか、とても面白い内容でした。あるスーパーでは、入り口が二重の自動ドアになっていたのですが、そこに興味を持った子が店長さんに質問を投げかけました。

【一の矢の質問】

「入り口が二重扉になっているのは何でですか?」

「目の前が大通りだから、お客様が信号を見て飛び出してしまい、危険な目に遭わないように二重扉にしています」

子どもたちは、きっと「お客様のために」と答えると考え、この答えは想定内だったようです。そして、さらにこう質問を投げかけます。

【二の矢の質問】

「なるほど。ボクたちは二重扉にすることで店内の冷気が逃げないようにするためではと思ったのですが」

「それもあります……」

「そうですよね、冷気が逃げると電気代がかさみますもんね」

「はい……」

ここまでだけでも子どもとしては十分すごいのですが、子どもたちの追求はこれで終わりません。

【三の矢の質問】

「あと、二重扉にしたら、入ってきたお客さんがこのマットの上に止まりますよね。そうすると、雨の日などに店内が汚れにくくなり、清掃がラクになりませんか?」

「はい、参りました……」

このように三段責めにして、子どもたちは店長さんに「参りました……」と言わせてしまったのです。

もし、「お客様にどんなサービスをしているのか、勉強をしましょう」だったら、きっと最初の質問だけで終わっていたでしょう。でも、「秘密を探せ」と言われたものだから、子どもたちは二の矢、三の矢を用意し、お客様のためだけでない、店の利益につながる部分まで聞き出したのです。

子どもたちがスーパーを調べるときに生まれた「なんで?」という疑問。これも、コミュニケーションスキルを上げるために重要なカギになります。

疑問を解決するには、人に聞かなければなりません。しかも、相手にはぐらかされないように、しっかりと質問を考えなければいけない。それを繰り返すことで、自然とコミュニケーションスキルが上がるのです。

そして、子どもが「なんで?」という疑問を抱くように仕向ける「ワーディング」。

お子さんをコミュニケーションスキルの高い子に育てるためにも、ぜひご自身も、「ワーディング」を意識してみてはいかがでしょうか。意識してやってみると、意外と面白いですよ。

このスーパーの授業で、子どもたちは「なんで?」という疑問から、いくつも面白い発見をしてくれました。

例えば、スーパーに無数にある商品の中で、最強アイテムは何だと思いますか?

その答えは「鍋つゆ」です。

この商品をお客さんに買ってもらったら、スーパーの勝ちなのです。

そう考えると、「鍋つゆ」って、スーパーの至るところに置いてあると思いませんか? 調味料売り場だけでなく、お肉売り場だったり、野菜売り場だったり、あるいは豆腐を売っている場所に置いてあることもあるでしょう。もし、晩ご飯を鍋にするつもりがなかったお客さんが「鍋つゆ」を手に取ってしまったら、当然冷蔵庫には鍋の材料がすべて揃っているわけではないから、お肉から野菜からいろいろと買わないといけないですよね。ということは、「鍋つゆ」を買ってもらうだけで、スーパーの売上は何倍にも膨れ上がるのです。

もう一つ、もしスーパーで商品が縦に陳列されていたら、後ろのほうが新しい商品だと思って、後ろから引っ張り出して買うことはありませんか?

でも実は、今は新しい商品を後ろに置いているスーパーは少なくなっているそうです。結局、みんなが後ろのほうから商品を引っ張り出すので、きれいに陳列されていた商品がぐちゃぐちゃになり、それを直す手間が生じてしまいます。だから、今は新しい商品を後ろではなく、左側に置くのが主流になっているのです。その理由は、右手で商品を取る人が多いので、たいていの人は右側から商品を取っていくから。

子どもたちは、「なんで?」という疑問を武器に、スーパーのこんな秘密まで見つけ出してくれました。

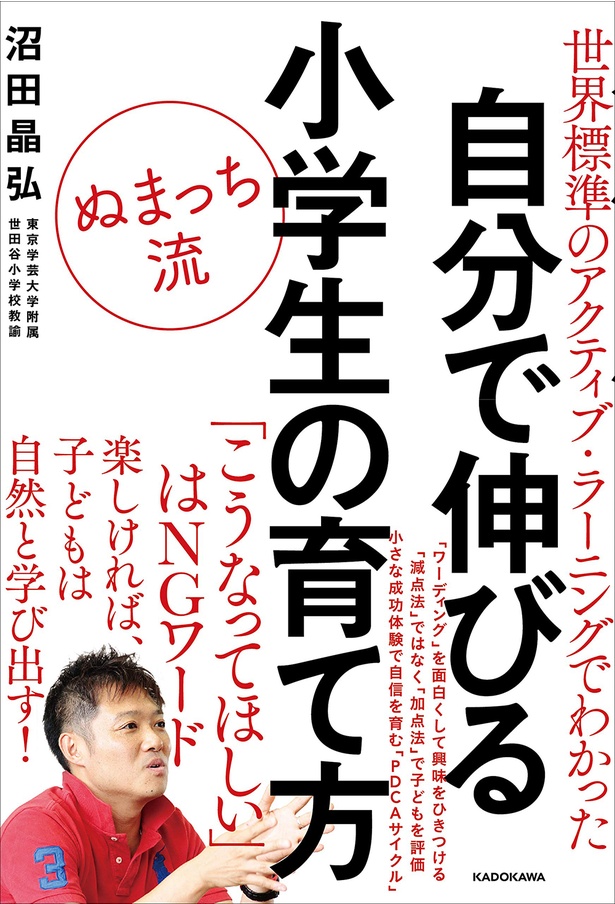

著=沼田晶弘/「世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方」(KADOKAWA)

Information

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

▼amazon▼

▼楽天ブックス▼

▼楽天ブックス電子▼

「どうすれば子どもは自分から学ぶのか」

著者・沼田晶弘さんが10年以上考え続けてきた答えを記した本書。

子どもが自分で育つ「成長サイクル」を手に入れ、どんな場でも動じないで戦える方法とは?

▼Kindle版で読む

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」

Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細