「うちの子飽きっぽい…」そんな悩みを持つ親ができることとは? 「見守る」子育て(1)

「子どもには少しでもいい人生を歩んでほしい」と、親であれば誰しも願うもの。

先の見えない時代を切り拓く子どもたちが、幸せを掴むために必要なのは、自分への理解に基づいた判断基準、すなわち自分軸です。

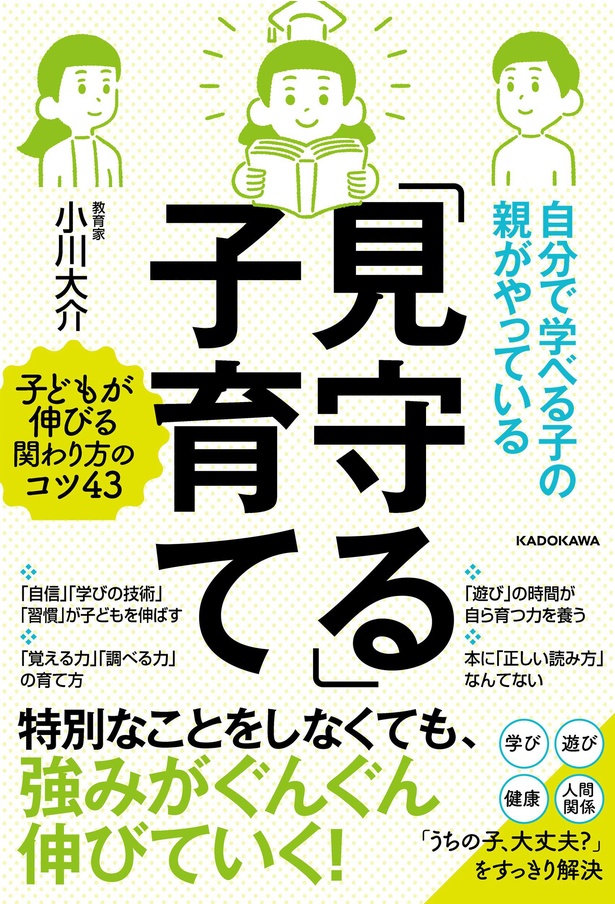

30年間教育に携わる教育家であり、「見守る子育て研究所」所長の小川大介氏による書籍『自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て』から、自分軸を伸ばす子育てのコツをピックアップしてご紹介します。

※本作品は小川 大介著の書籍『自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て』から一部抜粋・編集した連載です

「飽きっぽい」のではなく「好奇心が旺盛」ととらえる

欠点は、「長所の裏返し」。

頭ではそうわかっていても、わが子にはつい厳しい視線を向けてしまう親御さんは多いですね。

では、子どもの欠点(のように見えるところ)が気になるときは、どのように見守ればよいのでしょうか?

まずは、自分のものの考え方で子どもをジャッジするのをやめてみましょう。

欠点ばかり目についてイライラしてしまうのは、子どもを上手に観察する方法を知らないからです。見てあげ方がわからないから、自分のやり方や価値観を子どもに押しつけてしまって、結果イライラするのです。

ではどうすればいいかというと、子ども側の事情を知っておくことです。

子どもにもいろいろな事情があります。知識としてそれを知っておくだけでも、子どもの欠点(のように見えるところ)を理解しやすくなります。そうすると、子どもの長所を伸ばす見守り方が見つかってきます。

この項目のタイトルにもあるように、「うちの子はなんだか飽きっぽい」「落ち着きがない」という悩みはよく聞きます。

「飽きっぽい子」にはいくつかのタイプ、言い換えれば「事情」があります。

①視覚が敏感

②身体感覚が敏感

③聴覚が敏感

ここから、それぞれの特徴と、親御さんとしてできる見守り方を、少し詳しくお話ししていきましょう。

▼①視覚が敏感な子:いろいろなことに気づく

いろいろなものが「見える」、つまり気づくことができるお子さんです。そのために注意があちこちに向けられます。見えたものが気になってしまうために、一所(ひとところ)にじっと留まって深くじっくり考えたり、味わったりする経験が乏しくなりがちです。

つまり、じっくり味わう感覚が育ちにくい、という事情があるのです。

【親御さんができる見守り方】

このタイプのお子さんは、周囲がよく見えているので、さまざまなことに好奇心を向けられる子です。関心の幅、可能性の幅が広い子とも言えます。気づけるからこそ、学ぶきっかけができるのであって、それは素晴らしい可能性です。

その一方で、ひとつのことをじっくり味わう力も育んであげましょう。目に入る刺激や視覚情報を少なめにする、ゆったりした時間を持たせるなどして、落ち着いた生活環境を整えてあげることです。

〔例〕

1:余計なものが見えないように整理整頓する。

2:遊びや学習のアイテムを1つか2つ程度に絞る。

3:ごはんをゆっくり食べる。

「3:ごはんをゆっくり食べる」は意外に思われるかもしれませんが、「味わう」ということを体感させるのにとても効果的です。ゆったりと食事を楽しみながらよく嚙かんで、食べ物の味を深く味わうことは、物事を味わう心も育んでくれます。

▼②身体感覚が敏感な子:エネルギーにあふれている

親御さんからは「少しもじっとしていない」と言われがちな子で、体を動かすことに長けているお子さんです。エネルギーがあふれやすいため、外に出ると走り回り、家の中でもモゾモゾしたりしています。体の感覚が敏感な子には、実際に体を動かしながら学ぶスタイルがおすすめです。

【親御さんができる見守り方】

家の中でじっとしているのは苦手なので、スイミングやサッカーのような、しっかりと体を動かす習い事をさせたり、体を動かすタイプのゲームで遊ばせたりして、エネルギーを使わせてあげましょう。人通りが比較的少ない時間に散歩をしたり、外を走ったりしてもよいでしょう。

〔例〕

1:抱きしめたり、背中をさすったりして気持ちを落ち着かせる。

2:口で説明するだけにせず、実際にやらせてみる。

3:口元をじっと見ながら話を聞く練習をする。

感じ取る力の高さを生かしながら、観察すること、言葉を聞き取ることを意識させてあげると、バランスよく力が使えるようになります。百人一首などもいいですね。

▼③聴覚が敏感な子:耳がよいことを生かす

耳がよく、「音がよく聞こえる子」です。物音に敏感なので、誰かが少し話をしていただけでも気になって、そちらのほうを見たりします。音感がよく、音楽に才能を発揮することもあります。きょろきょろしがちなので「ほら、集中しなさい!」「よそ見しないの!」と注意されがちなのが、このタイプのお子さんです。

【親御さんができる見守り方】

耳がいいために集中しづらいことがある、という事情を理解しましょう。

「聴覚過敏」と診断される人の中には、周囲の物音が大音響で聞こえてしまい、日常生活を送るのも困難という方もいます。そうでなくても、聴覚が優位な子にとっては、周囲のさまざまな音に敏感に反応できてしまうのです。

静かな環境を用意するなど、できることはたくさんあります。

〔例〕

1:作業に集中するときは静かな環境を用意する。ヘッドホンを装着させても。

2:耳から入る情報に敏感という特性を生かし、読み聞かせをする。

3:神経衰弱のような、目で見て記憶するタイプの遊びを取り入れる。

本来持っている聴覚の強さはそのまま生かして使わせてあげたうえで、聴覚以外の感覚に依(よ)った遊びも取り入れてみましょう。

まんべんなくいろいろな遊びに触れさせることで、敏感な感覚以外も使いやすくなるということを、親御さんが知っておくといいと思います。

こういった工夫をするだけでも、いろんなことに好奇心は持ちつつ、気に入ったことに対してじっくり取り組むことができるようになっていくはずです。

【まとめ】「見守る」ために子どもの事情を知っておく

大人から見て「飽きっぽい」と思う子には視覚や身体感覚、聴覚が敏感という事情があることを理解すれば、その子の長所を伸ばせる

著=小川 大介「自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て」(KADOKAWA)

Information

)]『自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て』▶掲載話一覧

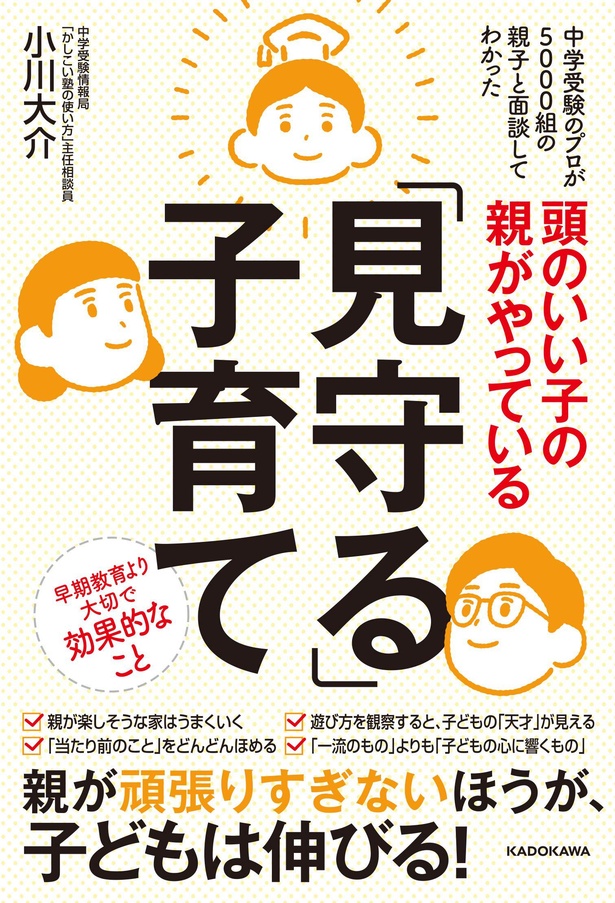

小川大介

教育家。中学受験情報局『かしこい塾の使い方』主任相談員。

京都大学法学部卒業後、コーチング主体の中学受験専門プロ個別塾を創設。子どもそれぞれの持ち味を瞬時に見抜き、本人の強みを生かして短期間の成績向上を実現する独自ノウハウを確立する。個別面談の実施数は6000回を数え、受験学習はもとより、幼児低学年からの能力育成や親子関係の築き方指導に定評がある。各メディアでも活躍。著書多数。

▶レタスクラブで好評連載中!「小川大介先生の子育てよろず相談室」一覧はこちら

▼大人気コミックエッセイ大量配信!連載まとめ一覧▼

おすすめ読みもの(PR)

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細