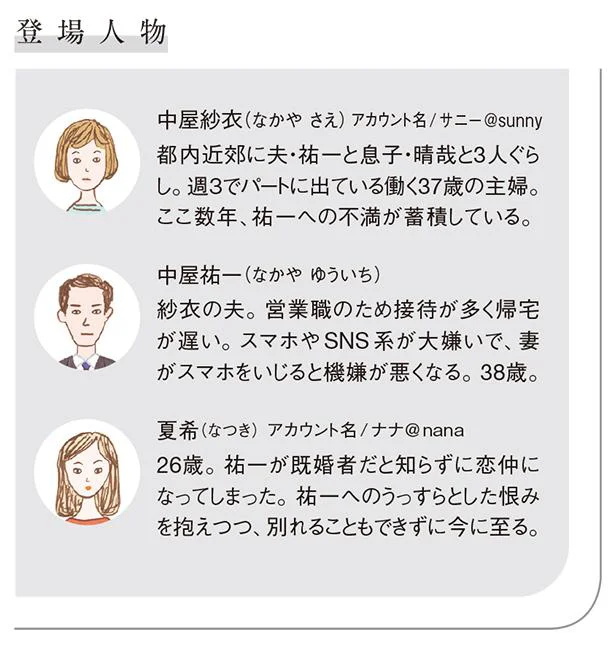

「荷物をお返しください」不穏な影と小さな変化/気がつけば地獄(6)

ここまでのあらすじ

紗衣は、夫の祐一に内緒で美顔器を購入するが、宅配便で届いたのは、別の住所宛の荷物だった。実はこの誤配達は、祐一と付き合っている夏希の企み。夏希が紗衣のSNSを突き止め、行動を先回りして起こしたものだった。紗衣が、届いた荷物の送り主に電話すると、出たのは「田中商事」を名乗る威圧的な男性で、執拗に荷物を引き取りに行くと迫ってきた。想定外のその状況を、紗衣のSNSで知った夏希は、紗衣が祐一や警察に相談しないよう、紗衣とのDMを開始する。

【第6回 小さな変化】

「ねえ、わたしのどこが好き?」

そう訊いたとき、わたしを抱きしめていた祐くんの手の力が、少しだけ弱まった。

「なんだよ、急に」

彼の胸に押しつけている右耳に、低い声が響く。わたしはこうして男の人の声を聞くのが好きなのだ。今まで付き合った人たちとも、よくこうやって話をした。うっとりとして、そのまま眠ってしまうこともあった。

だけど、祐くんの声はわたしを安心させてくれない。大好きな声なのに、聞いているうちに胸がどんどんざわついてきて、そのうち悲しくなってくる。奥さんに会ってしまってから、それはいっそうひどくなった。あんなことをしなければよかったと思うこともあるけれど、していなければもっと苦しかったと思う。だって、どうにも耐えきれなくなって、したことなんだもの。

「急じゃないよ。誰だって、恋人から聞きたいことでしょ」

今度は、手の力が強まった。ぎゅっとされるとわたしが喜ぶのを、祐くんは知っている。言葉が見つからなくて、ごまかしているのだ。馬鹿だな、嘘でもいいから何か褒めれば、わたしの気は済むのに。

「ねえ祐くん、ちゃんと言ってくれないと、言ってくれる人に心変わりしちゃうよ」

「言ってくれる人、いるの?」

「あ、わたしのこと、モテないと思ってる?」

「そんなことないよ。夏希は可愛いし、気が利くし、いい子だもんな」

可愛くて、気が利いて、いい子。何でだろう、ちっとも嬉しくない。

祐くんが帰ったあと、スマホのLINEを開いた。いくつかの友達やグループからのメッセージを無視して、検索窓に『慎也』と打ち込む。前にわたしが振った、高校の同級生だ。すぐにアカウントが出てきたので、メッセージを送る。

『元気?』

『おお、久しぶりじゃん!』

三年ぶりに送ったのに、三秒で返信がきた。

『聞きたいことがあるんだけど』

『何?』

『昔、わたしのこと好きだったよね』

『今でも好きだよ! 夏希はオレの女神だから』

高校時代と成人式の同窓会と三年前、三度も振られたのに、こいつは全く挫けていない。

『ありがと。で、わたしのどこが好きだったのか教えて』

『顔、スタイル、性格、全部!』

『もうちょっと、具体的に』

『んー。どこに出しても恥ずかしくないところ。かな』

『それ、どういう意味?』

『夏希は、すごくちゃんとしてる。友達に紹介しても恥ずかしくないし、安心して親にも会わせられる』

『慎也の親に会ったことなんかないじゃない』

『もしも会わせることになったら、ってこと』

『何それ(笑)』

『結婚となれば、会わせるだろ』

『はあああ? そんなこと考えてわたしに告ってたの?』

『そうだよ。とーぜんだろ!』

慎也は全然タイプじゃないし、今こう言われてもやはり付き合う気にはならないけれど、呆れながらスマホ画面を見つめていたら何かがこみ上げてきて、泣いた。根拠なく自信満々だった頃の自分を思い出して、同時に今、すっかり自信を失っていることに気がついたのだ。

このしょぼくれた感じは、高校時代にも一度味わったことがある。当時、わたしに気があると噂されていた男子は、校内に少なくとも四人いた。そのうち慎也ともう一人に告白されて、二人とも振った。理由は、片思いしている人がいたからだ。同じクラスで、ラグビー部のエースで、生徒会長。でも、彼には彼女がいた。あの時も、好きになってしまってから恋人がいると知ったのだった。彼女はバレー部の部長で、飛び抜けた美人ではないけれど、ボーイッシュで背が高く、成績優秀で、先生にも生徒たちにも人気があって、バレンタインデーには下級生の女子たちからチョコレートが届くような人だった。敵わない。そう思ったら自信を一気に失って、しばらく立ち直れなかった。

今の気分は、あの時に似ている。祐くんが何度わたしの部屋に来ようと、数え切れないほどキスをして、セックスをして、どれだけたくさんの時間を一緒に過ごそうと、わたしはちっとも自信を取り戻せない。いやむしろ、一緒にいる時ほど自信が失われていく。だって、祐くんが家族を一番大事に思っていてそこにわたしが入る隙など一ミリもないってことを、何よりも、彼とひとつになっている最中に一番感じさせられるんだもの。こんなにもぴったり合わさって、境目がわからなくなるほど溶け合っているのに。燃えそうなほど、強く見つめ合っているのに。

涙の乾いたあとを指でこすっていたら、着信音とともにスマホの画面に小窓の表示が出た。

『サニー(@sunny)さんからダイレクトメッセージが届きました』

* * *

家事と育児とパートの、忙しいが刺激はない、いつもの生活がしばらく続いている。少しだけ変わったのは、祐一の深夜帰宅に慣れ、体に気をつけてくれさえすればいいと思うようになったことだ。会話をしたいという気持ちも、以前ほどはなくなった。今は、話すだけで傷つけ合ってしまう。それがわかっているから、距離を置こうとさえしている。

同じ家に暮らして、世間には夫婦、家族として見られていても、実際はほとんど接触がなく、離れている分だけ秘密が増えていく関係、それが今のわたしたち夫婦だ。そんなことを考えればこの間までめそめそしていたのに、いつしか平気になった。

この小さな変化の要因のひとつは、おそらくナナの存在だろう。互いに相手の素性を知らないことも手伝ってか、気兼ねなく胸のつかえを打ち明けられることで、明らかに気が晴れている。ナナの人柄が、そうさせるのだ。SNSで知り合って結婚するなど、以前は信じられなかったが、今はわかる。テキストには、人柄が出る。下手に取り繕ったデートを重ねるより、人物がよくわかる。

最近、休日に出掛けた先でおしゃれなカフェを見かけると、もしかしたらナナが婚約者と一緒にいるかもしれないと、覗いてしまう。それらしきカップルがいると、服の色や形を覚えておいて、ナナがツイッターに上げる画像をチェックしたりもしてしまう。彼女に会いたいのかもしれない。

見ず知らずの人に何故そんな親しみを覚えるのか、自分がおかしくてくすっと笑うと、隣を歩いていた晴哉が、驚いた顔でこちらを見上げた。

「なあに、晴哉」

「ママ、笑ってるほうが可愛いね」

「いつも笑ってるでしょ」

「いつも怒ってるよ」

どきっとして、両手に持っていたスーパーの袋を片手に持ち直し、空いた手で晴哉と手をつないだ。子供に心配をかけるなんて、母親失格だ。

笑顔、笑顔、と心で唱えながらマンションのエントランスに入ろうとした時、見かけぬ顔の男が二人、ガラスドアを開けて出てきた。すれ違いざま横目で鋭く睨まれ、身がすくむ。慌てて晴哉の手を強く引き、中へ入った。集合ポストのダイヤルに手をやりながら振り返ると、男たちはもういなかった。

ほっとしてポストの中身を出した瞬間、身が凍りついた。これだけ印刷された一枚の紙が、一番上に載っていたのだ。

『荷物をお返しください。また電話致します。田中商事』

著=岡部えつ/『気がつけば地獄』(KADOKAWA)

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細