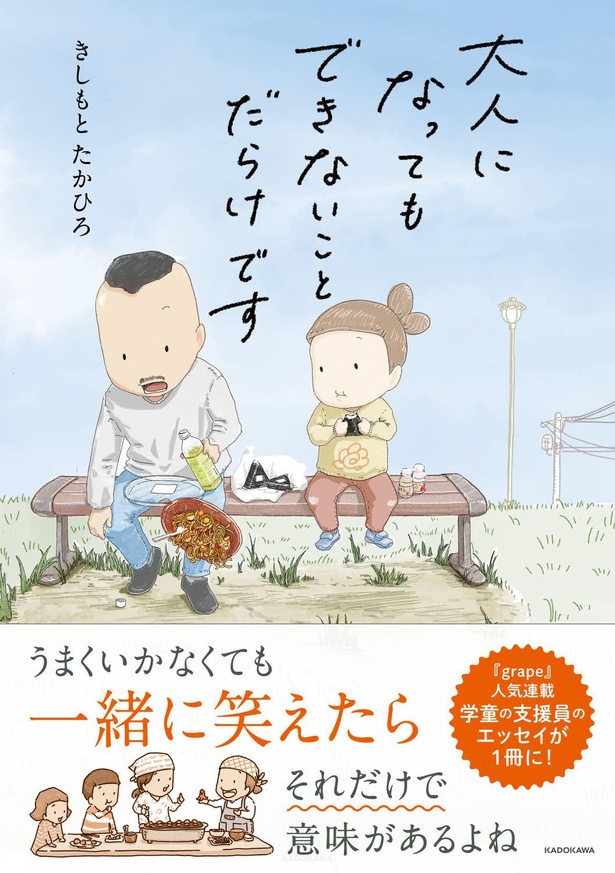

ときにヒヤリとする乱暴な言葉遣い。子どもの言葉と向き合うときに伝えたいこと/大人になってもできないことだらけです(4)

子どもの言葉と向き合うときに

「子どもの言動をどこまで注意したらいいかわからない」という相談を受けることがある。

小学生にもなると、どこで覚えたのか耳を塞ぎたくなるような暴言を、例えば「しね」とか「ころすぞ」とかいうような言葉を軽はずみに使うようになる。

そんな言葉を子どもから聞くと、ヒヤリとする。純粋無垢だったはずのその子が、悪に染まっていくようで不安になる。

純粋なまま育ってほしい一心でその言葉を禁止したり、その言葉を使ったその子をとがめたりしてしまうけれど、子どもが本当に殺意を持ってその言葉を使っているのかと言えば、きっとだいたいがそうではない。

「きらい!」であるとか「むかつく!」であるとか、関西人の使う「あほか!」くらいの軽いノリのときもあるのかもしれない。

どこで覚えたのかと書いたけれど、思い当たる節はいくつもある。テレビやインターネット動画だけでなく、日常で大人も使っていたりする。それこそ軽いノリで。

自分の思いを言葉にしようとしたというよりは、まだ語彙の少ない中で相手を攻撃したり、自分のイライラする感情を表す言葉として、どこかで見聞きしたその乱暴な言葉を使うこともあるだろう。

僕はそんなとき、自分が嫌だなって思ったことなら、それをそのまま伝えるようにしている。

子どもの育ちのために、とか躾(しつけ)のために、とかは考えず、一人の人としてどう感じたかをそのまま伝える。

言われたことが嫌だったなら、「傷ついたよ」と伝えればいい。誰かを傷つけるようなことをしていたら「見ていて気分が悪いよ」と自分の気持ちを話せばいい。必要以上の断罪はしない。

表現の方法を間違えているだけだから、その言葉を肯定はしなくても否定もしない。否定したり禁止するということは、その子の感情に蓋をするということかもしれないからね。

整理できない思いがあるのなら、そういう言葉を使わないようにするのではなく、その思いを表す別の言葉を知ることや、その感情との向き合い方を知ることのほうが必要だろう。あわせて、その言葉の本心を理解しようとしてくれる存在と、受け止めてもらう経験も。

それでもやっぱり根っこの感情が本当にその言葉の通りならその言葉を思い浮かべたこと自体は誰も否定することはできない。

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」

Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細