この間まではできたのに、急に挨拶できなくなった我が子。これは「心の成長」のせいなの?/幼児の子育てはじめてBOOK(1)

渡辺先生の解説をチェック!

登園時や帰宅時、道で人に会った時など、あいさつがちゃんとできないわが子……。いつになったら、ちゃんとできるようなるのでしょう。

1歳すぎの子どもならまだあいさつはできなくて当然。親や周りの人のまねをしながら、徐々にできるようになっていくのです。(渡辺先生)

子どもには「あいさつの概念がない」

生まれてから数年しか経っていない子どもには、まだわからないことがたくさんあります。

どうして「おはようございます」と言うの? 「こんにちは」と「いただきます」「おやすみなさい」との違いは? どうしてママは、先生には「ありがとうございます」と言って、私には「ありがとう」と言うの? などなど……。

子どもにとって、時間や言う相手によって変えなければならないあいさつは、「一つ一つ違う言葉」として認識されています。

ただし、年を重ねるにつれ、それらは徐々に整理されていくもの。周囲の大人たちや、お兄さん、お姉さんのまねをしたり、絵本やテレビなどで見たりして、あいさつのルールを理解していきます。

このインプットの数が多ければ多いほど、その場の空気に合わせた言葉を発することができたり、行動することができたりするようになります。親は、子どもの成長とともにインプットする数が増えるように手助けしていくことが大切です。

「ごっこ遊び」があいさつを知る近道!

また、子どもが自発的に、あいさつの仕方を練習するのが「ごっこ遊び」です。

これは幼児期の子どもが経験する遊びで、3歳半を過ぎたあたりから、演技ができる子も出てきます。また、「こんにちは」「いらっしゃいませ」「お元気でしたか?」など、家を訪問するシーンを演じられる子も見られます。

今は朝だから、「おはようございます」だね、ごはんを食べるのだから、「いただきます」「ごちそうさまだね」などと友達と設定し、あいさつの言い方を変えたり、声色を変えてみたり。これらは、その子がそれまでに見聞きしてインプットしたことを、友達や人形相手に練習し、アウトプットしている時間なのです。

友達や人形などとイメージを共有し、その世界でルールを作っていく「ごっこ遊び」。子どもたちはこうしてあいさつの仕方を練習していくのです。ごっこ遊びを楽しみながらインプットとアウトプットの数を増やせるといいですね。

家庭でも、「あいさつすると、うれしくなるよね」といった声かけなど、子どもの理解力に応じて、あいさつするのがなぜ大切なのかを伝えていきましょう。

ここがPOINT! タイミング

子どもにはまだあいさつのT.P.Oが理解できない

「おはよう」「こんにちは」「さようなら」はすべてあいさつであること、会った時だけでなく、別れる時にもあいさつすることなどは、大人が教えていく必要があります。大人が「おはよう」「こんにちは」などの使い分けをやって見せ、それをまねすることで、子どもは言葉の意味や使うタイミングなどを理解し、知識と経験の引き出しが増えていきます。

ここがPOINT! 声かけ

子どもが知識をインプットする手助けを!

子どもが「さようなら」と言うタイミングで「こんにちは」などと言ってしまったら、大人が「『こんにちは』だったっけ? (相手の子どもに)さようなら」などと手本を見せましょう。また、きちんとお友達に「さようなら」と言えたら、ほめてください。子どもが「ごっこ遊び」をしていたら、その世界を見守りつつ、時にはあいさつの使い分けをやって見せてください。

あいさつができなくなるのは感情が発達しているから

乳幼児期の感情の研究によると、人は、生まれながら「苦痛」「満足」「興味」の三つの感情を持っているそうです。それらが生後6か月くらいまでには「悲しみ」「嫌悪」「喜び」「怒り」「恐怖」「驚き」に発展。1歳半頃には「照れ」「羨望」「共感」などが表れます。2歳半〜3歳頃には、してよいことと悪いことという区別があることを知り、「誇り」「恥」「罪悪感」などが芽生えるとされます。

この頃の感情の発達によって、自分を客観的に捉えられるようになり、他者と異なる存在として意識することができるようになるのです。

そんな成長の証しとして、誰かにあいさつする時、あいさつをする自分の姿が脳裏に浮かび、急に恥ずかしくなったり、ちゃんとできるだろうかと不安になったり……。だから、あいさつ自体ができなくなったわけではないのです。

それなのに、そんな心の葛藤を理解できず、ママやパパが「どうしてできないの?」とイライラしたり、「お友達の○○ちゃんは、あいさつが上手にできてえらいね」とほめたりすれば、子どもは、自分が理解されないことに悲しくなってしまいます。

ここがPOINT! 見守る

恥ずかしいという気持ちが芽生える時期

あいさつができていた子でも、成長とともに恥ずかしさが芽生え、突然あいさつをしなくなることがあります。それは成長の証しとして捉え、いつまでもできないわけではないことを理解してあげましょう。あいさつを強要したり、他の子と比べたりすることはかえって逆効果です。今は成長している一段階と捉えて、見守ることです。

これまでできていたのに、できなくなったとしたら、それは子どもの心の成長の表れかもしれませんね。(渡辺先生)

あいさつができなくなったらまずは見守る!

全ての子どもが、突然あいさつができなくなるわけではありません。それぞれに生まれ持った気質も違いますし、心の葛藤がずっと大きくなってから生まれることもあります。

ですから、今までできていたあいさつが突然できなくなっても、一生恥ずかしがり屋のままでいるわけではないのです。

子どもの成長を楽しみながら、どうしてあいさつができなくなったのかを観察し、あいさつができた時にはほめてあげること。

あいさつとは別のところで、自信を持ってやっていることがあるなら、それを伸ばしてやること。そうすることで恥ずかしさが減り、誇りを持って後々あいさつもできるようになるでしょう。

ここがPOINT! 無理をさせない

そもそもあいさつをしない子はどうする?

3歳以上になり、なぜあいさつをするのかを理解しているのにしない場合、2つのことが考えられます。まず、そもそもあいさつの必要性を感じていない場合。この場合は、あせらず、親があいさつする様子を見せましょう。もう一つは、子どもが極度の緊張状態にある場合です。子どもがあいさつしなくても問題視する大人は少ないので、まずは子どもが緊張しないように和やかな雰囲気を作ることです。

ママたちの体験談

大人からの声かけの大切さを実感

子どもたちの通園路にインターナショナルスクールがあるのですが、朝、門の前を通ると、外国人の先生が必ず「Good morning !」と声をかけてくれます。最初は恥ずかしがって素通りしていたのですが、毎朝声をかけられるうちに英語であいさつができるように。今では「グッモーニンの先生、今日はいるかな?」と楽しみにするほどです。大人からの継続した声かけの大切さを感じました。( 2歳、4歳・女の子のママ)

【監修者プロフィール】

渡辺弥生先生

大阪生まれ。筑波大学卒業後、同大学大学院博士課程心理学研究科で学ぶ。

筑波大学、静岡大学、ハーバード大学客員研究員、カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研究員を経て、現在、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長。教育学博士。専門は発達心理学、発達臨床心理学。

子どもの社会性や感情力の発達を明らかにするとともに、子どもたちや先生、親の悩みを解決する支援のあり方を開発している。

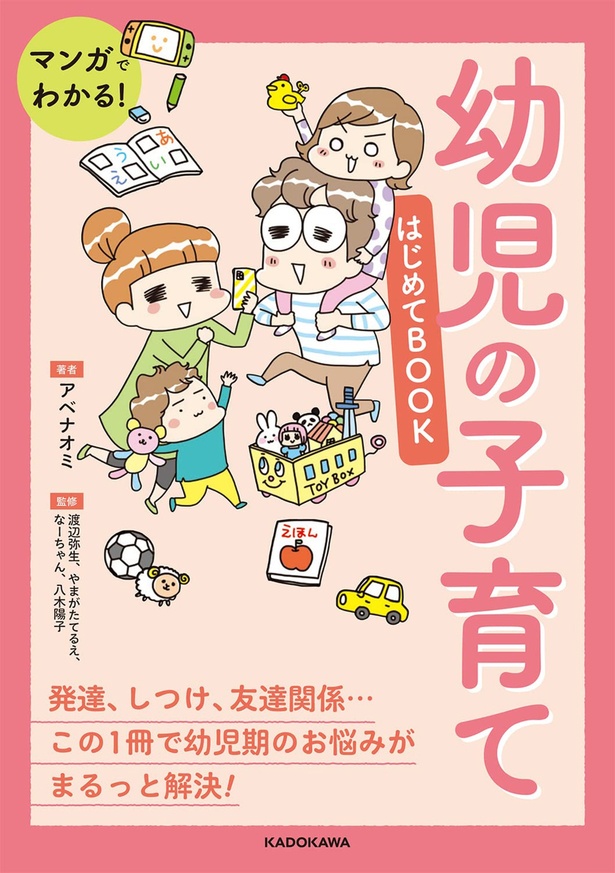

著=アベナオミ、監修=渡辺弥生・八木陽子・やまがたてるえ・なーちゃん/『マンガでわかる! 幼児の子育てはじめてBOOK』

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「GOYA エキストラバージンオリーブオイル ミニボトル」4…」

新鮮なまま使いきれるミニサイズ! 本場スペインのエキストラバージンオ…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細