- 1

-

2

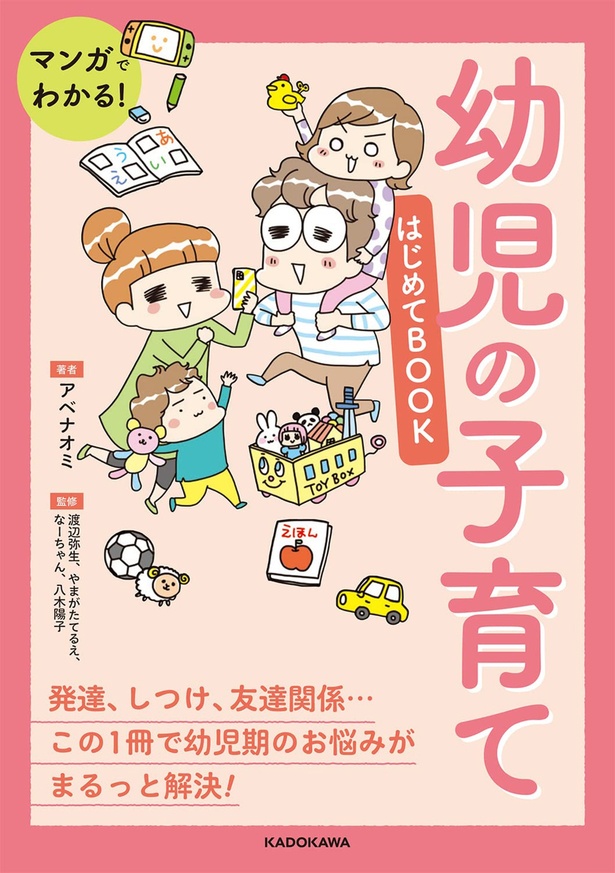

大人が教えることが第一歩! 徐々に育っていく思いやりの心を育てるために親ができること/幼児の子育てはじめてBOOK(5)

渡辺先生の解説をチェック!

子どもは最初、自分のことしか考えられないもの。大人が手助けすることで、思いやりが持てるようになります。

思いやりの心は少しずつ身につくもの。まずは大人が子ども自身が感じている気持ちはどんなものかを教えることが第一歩です。(渡辺先生)

1、2歳くらいまでは思いやりの心はないもの

思いやりの心は、生まれながらあるわけではありません。1〜2歳の頃は、まだ「自分のもの」と「人のもの」の区別ができていないため、「誰かのために」という気持ちも理解できていないのです。

そのため、友達が自分のおもちゃを欲しがれば、なんとしても取られまいとけんかになったり、取られてしまうと大泣きしたりします。

そんな時期に、大人が「少しだけ貸してあげようか」や「ちょっとだけ我慢しようね」などと言って、子どもに我慢させようとすることがあります。日本では、「思いやりの心」が美徳とされているため、特にその傾向があります。しかし、まだ幼児は人を思いやる心が成長していないので、子どもには理解できません。もっと嫌がり、もっと大泣きしても仕方がないのです。

徐々に相手の気持ちを理解できるようになる

この時期の子どもたちが、おもちゃなどを巡ってけんかするのは、心の成長には大切なこと。相手に手を出すなど危ないことにならない限り、見守ることが大切です。自分が嫌な気持ちを味わうことは、相手の気持ちを理解する第一歩でもあります。

取ったり取られたりの経験を繰り返すことで、次第に「取られて怒ったり泣いたりするよりも、すぐに貸してあげるほうが、自分も気持ちがいい」と学んでいき、思いやりの心が成長していくのです。

思いやりの心を育てるために親ができること

幼児のうちは、親の働きかけが心の発達に効果的です。ここでは3つの具体的な例を挙げています。日々の暮らしの中で自然と思いやりの心を育めるといいですね。

遊びを通して思いやりの心を育てる

子どもが大好きな「ごっこ遊び」は、登場人物の気持ちにならなければ演じられません。一緒に参加し、優しい言葉や気配りのある言葉を口にして教えましょう。また、絵本やドラマなどを観ながら、「この人えらいね」「かっこいい!」などと親が発した言葉は心に残るもの。また同じ場面を観たら、子どもも同じように話すようになるでしょう。

ぬいぐるみやおもちゃで擬似体験を

子ども自身が熱を出したり、ケガなどで痛い思いをした時、大人が優しく接することで、「ケガをしたり病気になったりするとつらいけど、優しくされたらうれしいな」とわかってきます。また、大好きなぬいぐるみやおもちゃが壊れた時、丁寧に直してあげれば、ものを大切にする心が育ち、他者にも痛みがあると理解できるようになるでしょう。

親子の絆を深める

いくら言葉で「人には優しく」と言っても、家族がけんかばかりしていては、子どもの優しい心は育ちません。家族が仲よくすることが、思いやりの心を育てる第一歩。子どもとも一緒にたくさん遊び、たくさん話しかけ、スキンシップをすることで、子どもは大人から優しい心、思いやりの心を学び、自分の中でも育んでいくのです。

3、4歳頃から徐々に育つ思いやりの心

親は子どもに「思いやりの心」を持ってほしいと望みますが、その手本は自分が見せなければなりません。親の姿を映した鏡が子どもなのです。親に思いやりのない言動があれば、子どもはそれを見て育つので、思いやりを育てていくことはできません。

しかし、集団の中で育ったり、親がよい手本を見せたりしていると、これまで繰り返してきた友達とのトラブルも徐々に減ってきます。周囲の大人の優しさなどに触れながら、「思いやりの心」を学習していくのです。

成長の度合いで違いはありますが、3歳くらいから、自分以外の人にもうれしい気持ちや悲しい気持ちなどがあるとわかってきます。そうすると、こんなことをしてあげると人は喜び、感謝されると自分もうれしいとわかってきます。

思いやりの心は絵本やアニメなどからも学べる

思いやりの心は、絵本やアニメなどからでも学ぶことができます。一緒に作品を観ながら、「あんなことができるなんて、かっこいいね」「あの人、優しいな」など、いろいろな気持ちをお互いに言葉に出し、表現してください。

そのうち、楽しい場面では目をキラキラさせ、登場人物とともに物語の中で追体験をしていくようになります。こうして思いやる心を育んでいくのです。

ここがPOINT! 役割を決める

生き物との関わりで感受性を育てる

ペットを飼っていたらごはんをあげる係、植物を育てているなら、毎日水をやる係、妹や弟がいるならお世話をするなど、役割を決めてやってもらいましょう。生き物や小さな子の世話をすることが、思いやりの心を育てるために役立ちます。命を大切にすること、それによって育つ植物や、喜ぶペットなどがいることは、豊かな心や優しさと感受性を育ててくれます。

【監修者プロフィール】

渡辺弥生先生

大阪生まれ。筑波大学卒業後、同大学大学院博士課程心理学研究科で学ぶ。

筑波大学、静岡大学、ハーバード大学客員研究員、カリフォルニア大学サンタバーバラ校客員研究員を経て、現在、法政大学文学部心理学科教授。同大学大学院ライフスキル教育研究所所長。教育学博士。専門は発達心理学、発達臨床心理学。

子どもの社会性や感情力の発達を明らかにするとともに、子どもたちや先生、親の悩みを解決する支援のあり方を開発している。

著=アベナオミ、監修=渡辺弥生・八木陽子・やまがたてるえ・なーちゃん/『マンガでわかる! 幼児の子育てはじめてBOOK』

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細