- 1

-

2

ネガティブに考えないことが大事!? 子どものデジタルメディアとの付き合い方/幼児の子育てはじめてBOOK(8)

なーちゃん先生の解説をチェック!

親が子どもの頃に比べ、圧倒的に子ども社会に入り込んでいるデジタルメディアの数々。親は子どもに何を教えられるのでしょうか。

子どもたちが熱中しがちなデジタル動画の数々。そこにどのくらいの時間、どのように関わらせてよいかを考えることが大切です。(なーちゃん先生)

子育てにデバイスを利用する家庭が増加

現代では、どこの家庭でもスマホやタブレットなどのデバイスを利用していると思います。子どもとの電車や車での移動中や、家事をしている時などには重宝しますよね。今やどの家庭でも生活の必須アイテムなのではないでしょうか。

特に、子どもに人気なのは、「TikTok」と「YouTube」です。「TikTok」は、特に欧米の子どもたちに人気で、数秒で変わっていく画面をシェアし、加工も楽しめます。日本では「YouTube」が主流ですが、日本ではアニメを観る習慣があり、長いコンテンツを観られる子どもが多いためと考えられます。

デバイスを利用することをネガティブに考えない

それらの画面を喜んで観ている子どもの姿を見て、なんとなく罪悪感を抱いていませんか? 「小さいうちから長時間、画面を見せていて大丈夫かな……」と。

親が子どもだった時代は、「長時間テレビを観させていると頭が悪くなる」などと言われましたが、それは真実でしたか? 「一日1時間まで」「食事中はテレビをつけない」など、家庭ごとにルールを決めて観る範囲であれば、罪悪感を抱く必要はないと思います。

また、ゲームと学力の研究では、ゲームをしている子のほうが、学力が高いという結果も。絶対悪いとは言い切れないのです。

禁止するのではなく家庭のルールを決める

小学生になると、子ども同士で「YouTubeの○○観た?」などと盛り上がるので、それらを禁止していると友達の輪に入れなくなることも。ある程度、家庭のルールを決めながらさせてみるとよいでしょう。とはいえ、インターネット動画の内容は玉石混淆。子ども向けの良質なチャンネルを観ていても、関連動画からどんどん別のチャンネルへ進んで、気づくととんでもないチャンネルを観ていることがあります。

また、ゲーム実況チャンネルは、ひどい言葉遣いでののしったり、暴力的なシーンもあり、刺激的で乱暴な言葉を覚えてしまうこともデメリットです。

動画を観るのは親のそばにいる時に

大人が観させたくないような動画に飛ぶことをやめさせるには、子ども一人で遊ばせるのではなく、そばで音だけでも聞いているようにするとよいでしょう。よくない音や言葉が聞こえてきたら、「その動画はやめようね」と教えることも大切。動画は、常にリビングや親のそばにいる時に限るとよいでしょう。

また、子どもが字を読めるようになると、コメント欄も見るようになります。そこに書かれている誹謗中傷などは、できれば見せたり書かせたくないものです。できれば、子ども用のスマホやタブレットを用意し、勝手にアカウントを作れないように設定しておくことも大切です。

ここがPOINT! 時間の管理

寝る1時間前には画面を観ない習慣を

寝る前に動画を観る習慣のある子も多いそうです。睡眠中は、成長を促している時間。「寝る子は育つ」というように、良質の睡眠を取ることが子どもには必要と言われます。そこで、できれば寝る1時間ほど前には画像を観なくなる習慣を身につけたいもの。充電器を布団に見立て、「スマホさんも寝させてあげようね」と、終わらせてみてはいかがでしょうか。寝る時には興奮を鎮め、副交感神経を優位にするため、子守唄を流しているチャンネルもあるので、それを利用してみましょう。

【監修者プロフィール】

なーちゃん先生

慶應義塾大学経済学部卒業。2児のママ兼YouTuber。2014年に「なーちゃんねる」を開設。長男・こうちゃんと出演する動画は子どもから親まで幅広い層に人気で、「ファミリー系YouTuber」としてカリスマ的存在。

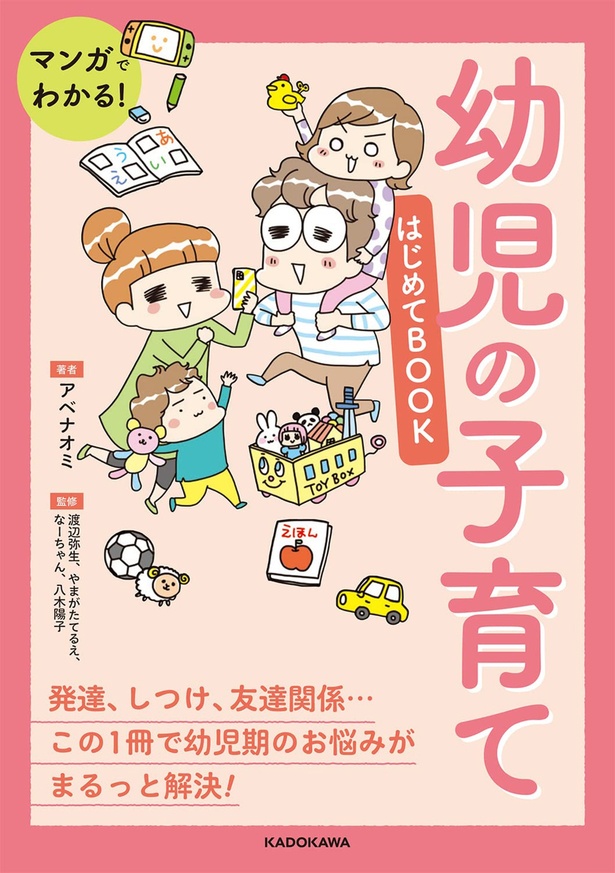

著=アベナオミ、監修=渡辺弥生・八木陽子・やまがたてるえ・なーちゃん/『マンガでわかる! 幼児の子育てはじめてBOOK』

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「アルジタル デリケートハイジーンソープ」」

刺激に弱いデリケートエリアをやさしく洗う、オーガニックソープ

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細