そもそもコーヒーって何?

たくさんの過程を経てコーヒー豆になります

コーヒー豆って、「実」ではなくて「種」なんです。「コーヒーノキ」というアカネ科の常緑樹から収穫される実の種子なんです。この実はサクランボに似ていることから「コーヒーチェリー」と呼ばれています。

コーヒーが私たちのもとに届くには長い道のりがあります。コーヒー畑に植えられたコーヒーの苗木は、3~5年で収穫できる木に育ちます。開花は1年に1、2度。花が落ちると実がなり、6~8か月もかけて赤く熟した「コーヒーチェリー」になります。

このコーヒーチェリーから果肉を取り除き、乾燥させて種子を取り出す工程を「生産処理」と呼びます。ちょっと小難しい言葉ですが、この生産処理の違いによる味わいの違いが、近年注目されているんです。

生産処理には大きく分けて「ナチュラルプロセス」と「ウォッシュトプロセス」があります。

ナチュラルプロセスは自然乾燥。天日干しして乾燥させた後、種を取り出します。ウォッシュトプロセスは、機械で果肉を取り除き、水に浸け発酵させ、洗い流し、乾燥させる方法です。

種のまわりには「ミューシレージ」と呼ばれるネバネバとした粘液質があります。ナチュラルプロセスは果肉やミューシレージを残して乾燥させることで、果実感のある味わいになります。ウォッシュトプロセスは発酵の段階で、ミューシレージを分解して除去するため、クリーンですっきりとした味わいになるんです。

ほかにも、このふたつの方法の中間にあたる「ハニープロセス」や、インドネシアのスマトラ島で生まれた伝統的なスマトラ式などがあります。

近年は科学的なアプローチから新しい生産処理方法も開発されています。

ちなみにナチュラルプロセスを乾燥式、ウォッシュトプロセスを水洗式、ハニープロセスを半水洗式と呼ぶこともあります。

パルプトナチュラルはハニープロセスの一種です。生産処理の後の脱穀した種のことを「生豆(なままめ)」といいます。おなじみのコーヒー色ではなく、緑っぽい色をしています。この生豆の山から虫食いなどの欠点豆や、小石などの異物を取り除く、「選別」が行われます。選別された豆は、サイズごとに分けられます。

こうして生豆の選別・焙煎が終わったら、いよいよ「カッピング」と呼ばれる品質チェックのためのテイスティングへ。農園の生産者、品評会の審査員、コーヒー会社のバイヤーなどの専門家が、それぞれの過程でコーヒーの品質や特徴をチェックするんです。なおカッピングは品質管理のために、消費国でも行われます。最近では一般の方が参加して行うパブリックカッピングも人気です。

「スペシャルティコーヒー」には「フロム・シード・トゥ・カップ」という考え方があります。コーヒーの種(シード)から、私たちが口にする一杯(カップ)まで、じつにさまざまな過程があります。そのひとつひとつが適正に管理されることで、高品質なコーヒーが生まれるという考え方です。そのためには、生産者が安心して暮らしていける生産環境と賃金であることも重要です。

さて、カッピングによってグレード分けされた生豆たちは、袋に詰めて出荷されます。

麻袋がおなじみですが、内側がプラスチック製になった二重梱包のものや、真空パックが使われることもあります。日本まで船に揺られること約1か月……。豆の旅は続きます。

生産処理で生まれる味わいの変化

ナチュラルプロセス

収穫したコーヒーチェリーをそのまま天日干しし乾燥させる生産処理方法です。果実味のある味わいや甘味、コクが出ます。

ウォッシュトプロセス

果肉を除去し水槽に浸けて発酵させミューシレージ(粘液質)も除去します。その後水で洗い流し乾燥させて、透明感のある味わいに。

ハニープロセス

果肉を除去した後、ミューシレージを残して乾燥させます。甘さとやわらかな酸味のある味わいになります。

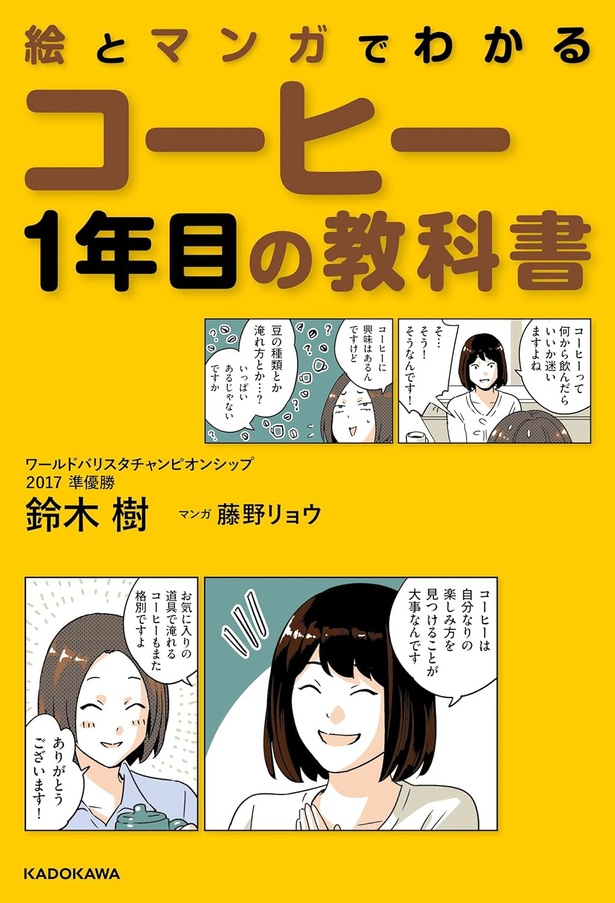

著=鈴木 樹、藤野 リョウ/『絵とマンガでわかる コーヒー1年目の教科書』

![割れチョコ 訳あり チョコレート 「是非食べ比べて見てください★★★★ 絶対後悔させない!25種より1個 選べる割れチョコ 200g」 送料無料 [ チョコ スイーツ ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/bokunotamatebakoyafish/cabinet/wchoco/cho25/imgrc0124152930.jpg?_ex=128x128)