【解説】自覚のないこともあるモラハラ

「モラハラ」とは、「モラル・ハラスメント」の略で、倫理や道徳(モラル)に反する嫌がらせです。

モラハラをする人は、その自覚がない場合も少なくありません。モラハラを受けている側も、「これは自分のための指導だ」「自分が至らないからだ」などと思ってしまう場合もあり、改善が難しい場合も多いのが現実です。

モラハラは、性別を問わず加害者にも被害者にもなります。「男性だから我慢すべき」などと思う必要はありません。

【解説】身体的な暴力以外はすべてモラハラ

広く捉えると、身体的な暴力以外はすべてモラハラと言ってよいでしょう。次のような行為が、モラハラの例に挙げられます。

言葉の暴力

●「誰のおかげで飯食ってると思ってるんだ!」「なんの能力もないくせに」「お前なんか一人で生きていけないくせに」などと、配偶者を見下すことを言う

●「ブス」「デブ」など、容姿についてことさらに悪く言う

● 携帯のチェックなど、不必要に交友関係や行動を監視、制限する

● 子どもに親を尊敬できなくなるようなことを言う

態度による暴力

● 配偶者の前でため息や舌打ち、支配的な態度に出る、無視をする

経済的な虐待

● 給料の額を教えない。ボーナスが出たかどうかも教えない

● 必要最低限の生活費も渡さない

● 相手の仕事の給料などを取り上げて渡さない

性行為の強要

●「セックスは配偶者の義務だ」などと言って、気の進まない性行為を強要する

● 拒むと不機嫌になったり、無理にでも応じさせようとする(度が過ぎると身体的暴力になる場合があります)

【ポイント】モラハラの証明

相手が離婚を拒む場合は、調停離婚になることもありますが、その際は暴言を録音したり、嫌だったことを日記につけたり、メールなどのやりとりを保存したりしておくと、「婚姻を継続し難い重大な事由」の証拠になります。

モラハラも、改正DV法により、一定の場合は保護命令の対象になります。また、最近は夫婦トラブル等も警察は積極的に相談を受けていますので、恐怖心を感じることなどあったら迷わず相談しましょう。

著者:上谷さくら

弁護士(第一東京弁護士会所属)。犯罪被害者支援弁護士フォーラム事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。元・青山学院大学法科大学院実務家教員。福岡県出身。青山学院大学法学部卒。毎日新聞記者を経て、2007年弁護士登録。保護司。

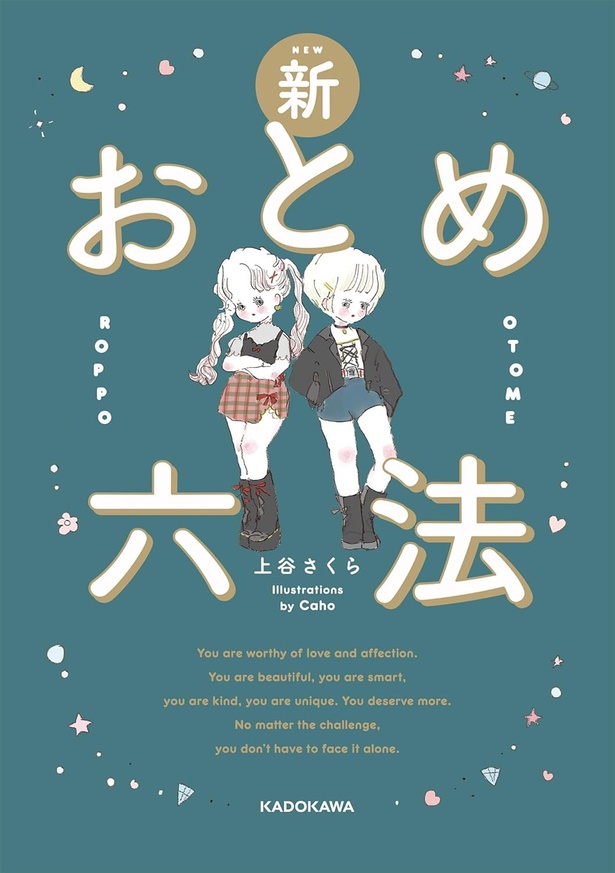

※本記事は上谷さくら著の書籍『新おとめ六法』から一部抜粋・編集しました。

著=上谷さくら イラスト=Caho/『新おとめ六法』