勉強を教えてもなかなかできない娘にイライラ。つい怒ってしまい自己嫌悪に…【小川大介先生の子育てよろず相談室】

【お悩み】

小5で中学受験を考えている娘の相談です。いつも塾の宿題でわからないところを聞いてくるのですが、教えてもなかなか理解してくれないと、ついイライラしてしまいます。先日も算数を教えていたのですが、今さっき説明して「わかった」と言っていた問題なのに、ちょっと数字や聞き方が変わっただけで「わからない」と聞いてくるので、「今、教えたばっかりでしょ!」と怒ってしまいました。怒ってはいけないとは思いながらも、自分の子どもだとやはり期待してしまうのか、できないとついイライラしてしまいます。親が教えることで衝突して雰囲気が悪くなるのはよくない気がするので、個別指導や家庭教師などをお願いしたほうがいいのか悩んでいます。でも、もしお願いしたとしても、親が教える場面がゼロになるわけではありません。親が教える際に気をつけるべき点などあれば知りたいです。(受験生ママさん・44歳)

【小川先生の回答】

■勉強を教えるのではなく、考えていくプロセスを導いてあげる

まず前提として、“問題の解き方を教える”という発想を捨てましょう。何より大切なのは“勉強の順番を教える”ことです。授業では知識とその使い方を習いますが、宿題ではその習ったことを使って練習します。習ったことをどう使えば解けるのかを本人が考えていくことで、他の問題でつまった時でも対応できる力が養われるのです。ですから、わからない問題が出た場合は、解き方を一から教えるのではなく、本人が考えていくためのサポートをするよう心がけましょう。具体的には、どんな問題で、どのように解けばいいと考えたのか、どのあたりでわからなくなったのか、ひとつひとつ確認しながら、一緒に振り返りを手伝うのです。テキストや授業のノートに戻り、どれが使えそうか聞いてみたり、模範解答を見てどうすればこの答えになるのか一緒に考えてみたりなど、本人が考えてみようとするのを応援するスタンスで関わる方が、後々伸びやすくなります。

■自分で考える習慣がなければ、家庭教師で得られるものも少ない

ほぼ同じような問題なのに聞いてくるというのは、おそらくお子さんに“共通点を見つける”という視点が欠けているのでしょう。暗記型の学習塾に通われている子に多いのですが、パターン暗記してしまっているため、共通点を見つけてなんとかするという知恵を使う習慣がついてないのです。この場合は、「さっきの問題とどこが似てるかわかる?」と聞いて、共通点を見つける習慣をつけさせることが第一です。そのうえで、「じゃあ、どうすればいいんだっけ?」と考えを促していきます。勉強を教えるのではなく、勉強の仕方や考え方の練習をさせてあげましょう。最初は手間に感じるかもしれませんが、慣れるについて本人の考える力が身についていき、むやみやたらと聞いてくることもなくなると思います。そうした勉強習慣が身についた後なら、家庭教師を活用しはじめたときも、得られるものが大きくなるでしょう。家庭教師の多くは、目の前の問題を解説して終わり。自ら考える力を伸ばせる教師は数が限られています。ですから、わからないものを調べて立て直すという練習をせずに家庭教師をつけても、“聞けばいい”という依存癖がつきやすくなるだけです。本当の学力をつけるためにも、自分で考える習慣づくりに意識をはらいましょう。

回答者Profile

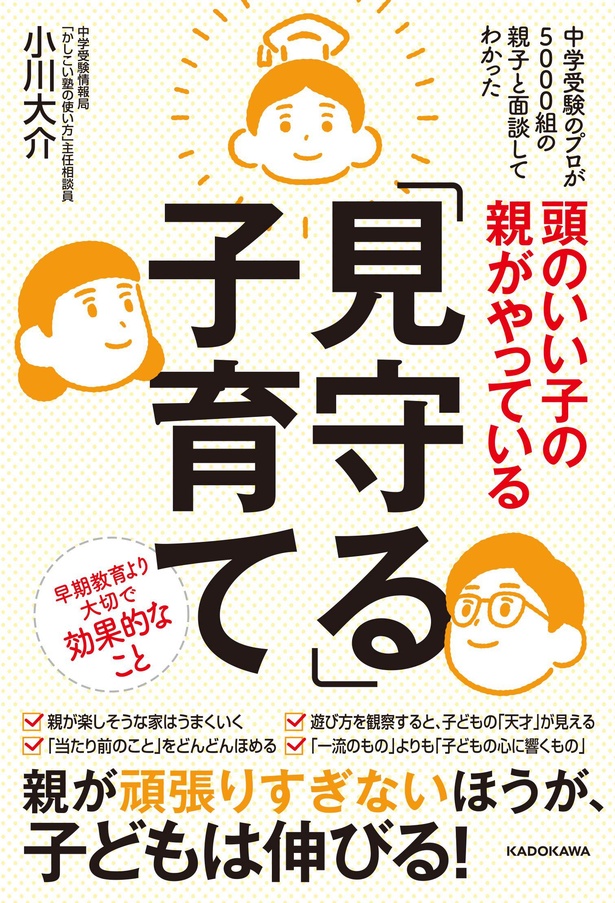

小川大介

教育家。中学受験情報局『かしこい塾の使い方』主任相談員。

京都大学法学部卒業後、コーチング主体の中学受験専門プロ個別塾を創設。子どもそれぞれの持ち味を瞬時に見抜き、本人の強みを生かして短期間の成績向上を実現する独自ノウハウを確立する。個別面談の実施数は6000回を数え、受験学習はもとより、幼児低学年からの能力育成や親子関係の築き方指導に定評がある。各メディアでも活躍。著書多数。

文=酒詰明子

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」

Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細