箱根駅伝で王座奪還した青学の選手たちも実践! 本番に強くなるメンタル術とは?

失敗した選手に、勝つメンタルを取り戻させるためには (原監督談)

“失敗した選手をどう励ますか? ”

2019年の箱根駅伝。青山学院大は5連覇、そして2年ぶりとなる大学駅伝三冠を目指して挑みましたが、2位に終わりました。レースを振り返ってみると、様々な感情が渦巻きます。4年生が絶対的な強さを誇っていたため、油断が生まれたことも否定できません。メンバーに入った選手たちは全員が練習メニューをこなし、どの選手も区間上位で走れる状態になっていました。しかし、4区の岩見秀哉(2年)と5区山上りの竹石尚人(3年)がブレーキとなり、結果的に優勝を逃すことになってしまいました。

私は常々、学生たちには「勝ち負けはどうでもいいんだよ。ただ、箱根に向かうプロセスが大切だから、そこは大切にしよう。万が一、負けた場合は監督が責任を取ればいいだけの話だから」と言い続けてきました。

箱根駅伝が終わってからの私の仕事は、青学大でまだ走るチャンスがあるふたりに、もう一度「勝つメンタル」を植えつけることでした。ただし、選手自身も傷ついています。どうやってアプローチするかは、慎重を期する必要がありました。

私は、「鉄は熱いうちに打て」という言葉が好きです。

失敗は成長を促すなによりの薬です。失敗があればこそ、選手たちはより前向きに練習に取り組むことができるようになる。ただし、今回は箱根駅伝という日本の陸上界でもっとも注目を集める大会で、岩見と竹石はブレーキになってしまった。さすがに今回ばかりは、鉄が少し冷めてからアプローチをしました。ふたりとも顔つきから精気が感じられなかったからです。多少間を置き、ふたりの心が少し和らぐまで様子を見ていたのです。

岩見については、箱根が終わってから数日後グラウンドで話をしました。なにを話したかというと、まずは私自身の失敗経験です。

そしてずっとシリアスなモードで話をするのは、息が詰まるので、

「岩見、彼女にフラれたとしたら、彼女を作るまで心は開かんだろう。陸上で負った心の痛みは、陸上で取り返すしかないんじゃないのかなあ」

と“原流”の言い回しで慰めました。

ただし、そうした軽い形でのアプローチに終始してしまっては、本質を見誤ってしまいます。そこからは肝心なところに移行して、練習をきっちりこなせていた岩見がなぜブレーキになってしまったのか。話を聞きながら原因を探っていきました。入りの1キロは2分46秒で入ったけれど、どんな手応えだったのか。東洋大の相澤晃君に並ばれたときの精神状況や、抜かれてからの心、体の状態。私としては、踏み込んだ話ができたと思います。

彼の話を聞いたうえで、私は監督の立場から、なぜ岩見を起用したのか、話をしました。そうして、最後にはこう付け加えました。

「でも、少しは責任を感じてくれよ」

こうした形で話すことが可能になったのも、普段から選手たちと会話をする土壌があり、岩見がしっかりと自己分析をしてくれたからです。私は自分の経験から、「『お前のせいで負けたんだぞ』と言われた方が、かえって気持ちが切り替わるんじゃないか?」と聞くと、

「本当に監督の言う通りです。そう言われた方がいいです」

と、岩見からそうした言葉も出てきたので、彼には早々に立ち直るチャンスがあると思いました。

もしも、岩見が4年生だったら別のアプローチをとったかもしれません。もう、学生時代に取り返すチャンスはありませんからね。それはどうなったか分からない。ただ、岩見が上級生になってから強くなってもらわないことには青学大の優勝はありませんし、岩見にはまだ2回もチャンスが残っていますから、前向きに練習に取り組もうという話をしました。ただし、一度ブレーキをしてしまった選手というのは疑心暗鬼になるものです。私自身が、そうでした。だから、こう付け加えました。

「俺は1回失敗した選手を、1回で見捨てるようなことはしない。だから、より実力をつけて、箱根ではまた4区で勝負しよう」

そう話してからの岩見の言葉も力強かった。

「僕もまた、4区を走りたいです」

というようなことを、言ってました。そういう言葉が出てくれば、あとは本人の努力次第です。

勝負の一瞬を決めるのは、「自律神経」をあやつる知識 (根来教授談)

“自律神経の及ぼす影響力は、想像以上に大きい”

緊張や興奮によって気持ちが昂ぶると、呼吸が浅くなり、交感神経は一気に上がります。たとえば箱根駅伝などの注目度が高い試合にもなると、沿道での歓声やテレビ中継など、普段とは環境が大きく変わるため、試合慣れしている選手であってもいつも以上に気持ちが昂ってしまうものです。

知らず知らずのうちに呼吸は浅くなり、交感神経はぐんぐん上がっていき、副交感神経がますます上がりにくい状態になります。このように自律神経のバランスが極端に崩れてしまうと、筋肉を動かす神経や血管を適切にコントロールできず、体をイメージ通りに動かせなくなって、今までは難なく出せていたタイムが、いきなり出せなくなる、ということも起きてしまいます。

駅伝のような長距離を走る過酷なレースでは、肉体が折れるよりも先に、気持ちが折れてしまってタイムを出せない。というケースはよくありますが、実際、緊張はしていたとしても、気持ちが折れるほどのストレスではない場合でも、自律神経のバランスが崩れることによって思うような結果を残せないことが起こり得ます。

“「呼吸」を味方につければ自律神経をラクにコントロールできる”

自律神経のバランスを整えるために、誰でもすぐ簡単にトライできる方法が、「呼吸」です。緊張したときや興奮したときに深呼吸をすると落ちつきますが、これは深い呼吸により自律神経のバランスが「整う」からです。私たちの心情と呼吸は、基本的にリンクしています。

心に余裕があり落ちついているときの呼吸はゆっくり深くなります。しかし気持ちがザワついてイライラすると、無意識のうちに呼吸は速く浅い呼吸に変わります。ゆっくりとした深い腹式呼吸をすると副交感神経が上がり、速く浅い胸式呼吸の時は交感神経が上がります。興奮したときに深呼吸することは、呼吸の回数を意識的に減らし、ゆっくり腹式呼吸をすることで副交感神経が優位になり、リラックスできるのです。

緊張したとき、あせったとき、パニックを起こしそうなときほど、まずはゆっくり腹式呼吸することを覚えておきましょう。この場合、吸う息よりも吐く息を長くすることで横隔膜がゆったりと緩み、より副交感神経が高まります。

箱根駅伝2019でみせた復路スタート時点で5分30秒差という局面から、驚異の追い上げで復路大会新記録を叩き出すというドラマチックな展開。そして、翌年の箱根駅伝2020ではスローガンを「やっぱり大作戦」と銘打ち、見事総合優勝を果たした青学。彼らの力走に多くの人に感動した人も多いはず。

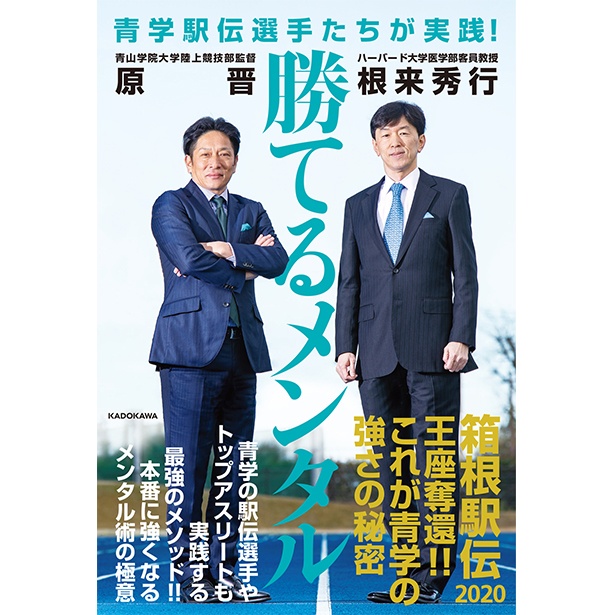

今回紹介したメンタルに関するメソッドのほか、「青学のメンタル強化の取組み」、「駅伝に必要なメンタル」、そして「具体的なトレーニング術」など、原監督と根来教授の共著本『青学駅伝選手たちが実践!! 勝てるメンタル』(KADOKAWA)では、本番に強くなるメンタル術の極意を紹介しています。こちらもぜひ読んでみてください。

著=原 晋、根来秀行/「青学駅伝選手たちが実践! 勝てるメンタル」(KADOKAWA)

【著者プロフィール】

原 晋(はらすすむ)

青山学院大学陸上競技部監督。同大学地球社会共生学部教授。1967年、広島県生まれ。世羅高校では全国高校駅伝準優勝。中京大では日本インカレ5000mで3位入賞。89年に中国電力陸上競技部1期生で入部、故障に悩み5年目で競技生活を終え、同社でサラリーマンとして再スタート。その後、営業マンとして新商品を全社で最も売り上げ、2004年に現職に。09年に同校を33年ぶり箱根駅伝出場、15年に箱根駅伝初優勝に導いた。16年の箱根駅伝では連覇と39年振りの完全優勝を達成。17年に箱根駅伝3年連続総合優勝、大学駅伝3冠。18年には大会新記録で箱根駅伝4連覇。そして、19年の総合2位を経て、20年の箱根駅伝では総合優勝し王座奪還を果たす。

根来秀行(ねごろひでゆき)

医師、医学博士。1967年、東京都生まれ。東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程修了。ハーバード大学医学部客員教授、ソルボンヌ大学医学部客員教授、フランス国立保健医学研究機構客員教授、奈良県立医科大学医学部客員教授、杏林大学医学部客員教授、事業構想大学院大学理事・教授。日本抗加齢医学会評議員、米国抗加齢医学会日本学術顧問、臨床ゲノム医療学会理事、日本内科学会総合内科専門医。専門は内科学、腎臓病学、抗加齢医学、睡眠医学など多岐にわたり、最先端の臨床、研究、医学教育で国際的に活躍中

Information

『青学駅伝選手たちが実践! 勝てるメンタル』

『青学駅伝選手たちが実践! 勝てるメンタル』

▼青学駅伝選手たちが実践! 勝てるメンタル」情報はこちらから▼

青学の名将、原監督が箱根駅伝5連覇を逃したあの悔しさを振り返りつつ、王座奪還に向けた独自のマネージメント論について解説。

トップアスリートのアドバイザーも務めるハーバード大学の根来教授による科学的なメソッドと共に「勝てるメンタル」をテーマに青学のメンタル強化の取組み、駅伝に必要なメンタル、そして具体的なトレーニング術を公開します。

箱根駅伝2020で「やっぱり大作戦」と銘打ち、見事総合優勝を果たした青学のあの強さの秘密はメンタルにあった。

▼Kindle版で読む

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細