褒めるより親が「ヨッシャー!」って素直に喜ぶ方が効果抜群!小学生のモチベーションをぐんぐん上げるぬまっち先生の教科書にはない授業

■学校の授業は教科書通りじゃなくていい

――沼田先生の授業では教科書をほとんど使わないと聞いたのですが…本当ですか!?

「そうですね。でも、よく変わったことをやってますねなんて言われますけど、文部科学省の学習指導要領に則った授業をオリジナルでやっているだけの話なんですよ。学習指導要領には学年ごとに目標が示されているので、それさえ達成できていれば、教科書に縛られる必要はないんです。たとえば国語の『自分の意見を根拠となる資料に基づいて書く』という目標を達成するために、うちのクラスでは『勝手に観光大使』という授業を行いました」

「都道府県ごとに観光大使を決めて、その土地の特産品や名所などについて調べてみんなの前で発表するんです。知事に『勝手に観光大使』として手紙を送ったりもします。過去には本当に兵庫県の特別観光大使に任命していただいたり、島根県から観光キャラのしまねっこが訪ねてきたりと楽しい展開にも繋がりました」

――それはとっても楽しそう!きちんとした手紙を書く練習になったり、社会の勉強にもなったりと、いろいろな要素が詰まった授業になりますね。

■学級新聞は毎日発行!クラス保護者限定SNSで公開!

――教室の壁には子ども達が書いた学級新聞がずらりと貼り出されています。すごい量がありますが…どれくらいの頻度で書いているんですか?

「新聞というからには毎日発行が基本です。今日発行された新聞には今日の3時間目に僕が話した社会情勢についての話題がもう載っています。班ごとに持ち回りで発行していますが、スピーディに作成するにはコツがあるんです。その日の話題を決めたらレイアウトして紙を切り刻み、各自の担当スペースだけを仕上げて最後に貼り合わせているんです。みんなで1枚の新聞を書くよりも効率的に仕上がります」

――子どもたちがとても楽しんで書いているのが伝わってきます。でも毎日だとネタを探すのも大変なんじゃないですか?

「そうですね。だから僕は出張に行ってきたときなんかには記者会見を開きます。『質問のある方は社名とお名前を名乗ってからどうぞ』と問いかけると『関東ワールド新聞の◯◯です。今回は新幹線で行ったんですか?飛行機ですか?』なんて聞いてくるんです(笑)。取材をしてメモをとって新聞にするという過程で、聞き取る力と書く力の両方を使うことになりますね。

あと大事なのが、書くモチベーションを保つためにも、たくさんの人に読んでもらうこと。毎日新聞をスキャンしてクラスのツイッターにあげていて、保護者にも読んでもらっているんですよ」

――子どもが学校で何をやっているのかいまいち伝わってこないとお悩みの保護者の声をよく聞きますが、学級新聞がクラス保護者限定SNSで毎日公開されていれば、子どものクラスのことがすごく身近に感じられそうですね。

■アクティブ・ラーニングは下地になる知識が必要

――先生の授業はすごくおもしろそうだと思う一方で、テストで点を取ることを考えると、どうしても「知識詰め込み型教育」に偏ってしまう小学校の現状がありますよね。

「最近よく『日本は知識詰め込み型教育をやめて、アクティブ・ラーニング(子ども参加型授業)を取り入れるべきだ』という声を聞くようになりましたが、アクティブ・ラーニングとは基礎的な知識がベースにあって初めて意味が出てくるものです。基礎的な知識は何をするにも必要になってくるので、そこはないがしろにしてはいけないんです。考えるのに必要な知識を得た上で、アクティブ・ラーニングでその知識を使い、自ら考えるのが、学びの理想的な姿です。

また逆に、アクティブ・ラーニングを体験することよって、知識が必要なことに気づくこともあります。自ら気づいて勉強したことは、やらされる勉強の何百倍も効果があると思いますよ」

■ちゃんと見て、一緒に喜ぶだけでいい

――では、「勉強しなさい!」と口うるさく言わないと自分から動かない子どものやる気を引き出すにはどうしたらいいでしょうか?

「親って『あれやりなさい、これやりなさい』と言いながら、終わったあとに見ていないパターンが多くないですか? それだとやる気ってなかなか起きないんです。勉強に限らず、子どもにいろいろな指令を出しておきながら、やらせっぱなしになってしまっている。皿洗いをやらせたのなら、終わった時に子どもの隣まで行って仕上がりを見てあげてください。そこでしっかり褒めて承認欲求を満たしてあげることが大事です。と、ここまでは本にも書いたんですが、実は最近その先のことを考えていて…」

――先のこと、というと…?

「真逆のことを言うようですが、もう褒めなくてもいいんじゃないかな(笑)。世の中なんでも褒めましょうという本が増えすぎて、最近は親が褒め疲れているような気がします。たいしたことないことまで無理に褒めようとするから、子どもの反応も鈍くなる。すると、せっかく褒めたのに嬉しくなさそうで親もイラッとする。その繰り返しで親子関係が悪くなってしまうパターンがあるんです。

だったらまずは『見る』だけでいい。承認欲求って見るだけでも十分満たされるんですよ。小さい頃を思い出してみれば、みんな『ママ、パパ、見て見て』って言ってるでしょう。彼らは見て欲しいだけなのに、無理に褒めようとするから、ここで齟齬が起きて疲れてしまうんです。

そして、いいことがあったときには『褒める』じゃなくて、親が一緒になって『喜ぶ』というのはどうでしょう。漢字で満点とったらママが『よっしゃー!!』って感情のままに大喜びしちゃえばいいんですよ。それは『すごいじゃない』の褒め言葉より絶大な威力がありますよね」

――確かに、親が喜んでいる姿を見るのは子どもにとって何よりも嬉しいことなのかも!子どものことをしっかり見て、嬉しいときには一緒に喜ぶ。とってもシンプルだけど忘れがちなことですよね。

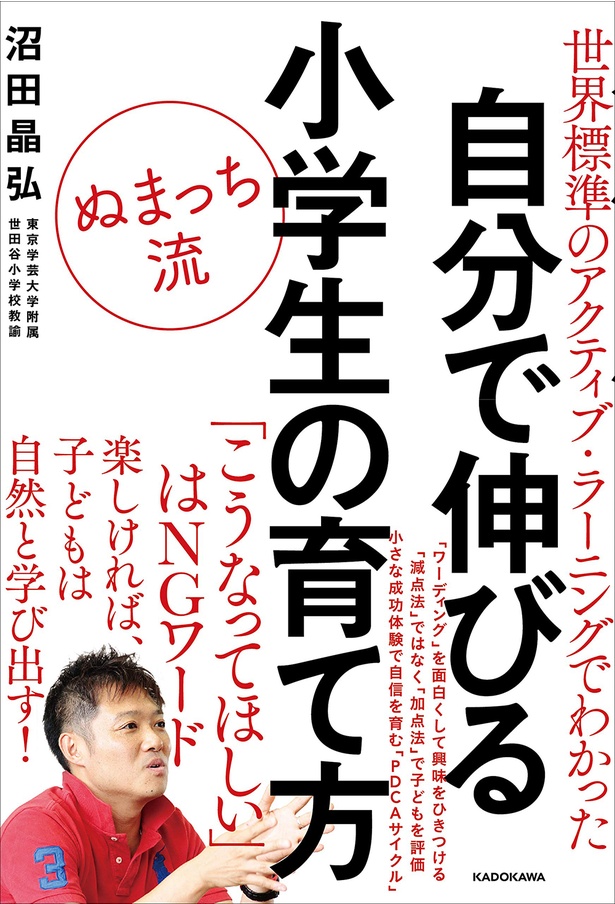

沼田先生の著書「自分で伸びる 小学生の育て方」には、子どもが自ら学ぼうとする環境作りのヒントがたくさん詰まっています。子どものやる気の引き出し方に迷っている人におすすめの一冊です。

Profile

沼田晶弘

国立大学法人東京学芸大学附属世田谷小学校教諭。東京学芸大学教育学部卒業後、アメリカ・インディアナ州立ボールステイト大学大学院で学び、インディアナ州マンシー市名誉市民賞を受賞。スポーツ経営学の修士を修了後、同大学職員などを経て、2006年から現職。児童の自主性・自立性を引き出す斬新でユニークな授業がメディアに取り上げられ話題になる。『ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』(KADOKAWA)『one and only 自分史上最高になる』(東洋館出版社)など著書多数。

取材・文=宇都宮薫

Information

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

▼amazon▼

▼楽天ブックス▼

▼楽天ブックス電子▼

「どうすれば子どもは自分から学ぶのか」

著者・沼田晶弘さんが10年以上考え続けてきた答えを記した本書。

子どもが自分で育つ「成長サイクル」を手に入れ、どんな場でも動じないで戦える方法とは?

▼Kindle版で読む

▼one and only 自分史上最高になる (TOYOKAN BOOKS)

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「SILTEQ「きれいのミカタ 丸めて煮沸除菌できるまな板 Mサ…」

クルッと丸めて電子レンジや煮沸で簡単除菌! 刃あたりソフトで使いやす…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細