先々まで細かく決めすぎないで! 勉強スケジュールの立て方/現役東大生・紀野紗良が教える学びの習慣(5)

メディア出演多数の東大生が、「学びの習慣」を教えます!

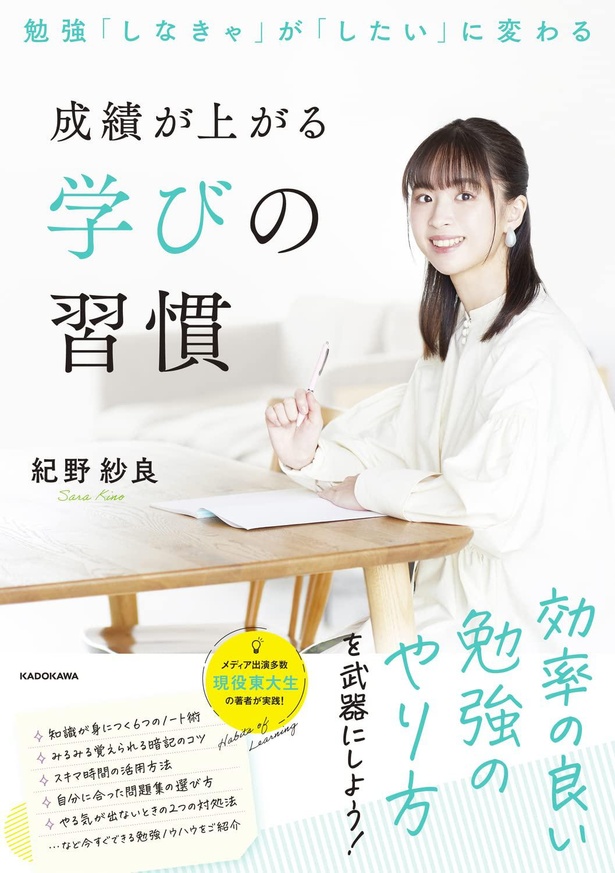

テレビ番組「東大王」に出演する著者・紀野紗良さんが、自身が実践している勉強のメソッドを紹介する『勉強「しなきゃ」が「したい」に変わる 成績が上がる学びの習慣』。

時間もかかるし面倒で宿題すらやりたくない。放課後の限られた時間に勉強するくらいなら遊んでいたい。苦手科目があるからこのままでは志望校に合格できない…。「このようにたくさんある悩みのほとんどは、勉強を効率的に行えれば解決できる」と紀野さんは言います。

バレエを中心に、書道、水泳、ピアノ、体操…数多くの習い事をこなしながらも常に成績はトップレベルだった紀野さんが、21年間生きてきた中で得た「効率の良さ」を極めるためのノウハウをご紹介します。

※本記事は紀野紗良著の書籍『勉強「しなきゃ」が「したい」に変わる 成績が上がる学びの習慣』から一部抜粋・編集しました

教えてくれたのは:紀野紗良さん

2018年、立命館慶祥高校を卒業し、東京大学理科二類に入学。趣味はバレエ、スキー。TBS系テレビ番組『東大王』で活躍。

勉強スケジュールの立て方のコツ

・目標までの勉強計画を立てる

・まずは長期休みまでの予定を考える

先々まで細かく決めすぎず、決められる部分はタイトに組もう

勉強計画の立て方の基本は、言うまでもなく目標をベースに考えることです。定期テスト、資格試験、入試……いずれにせよ試験当日から逆算して、いつまでに何をするかを考え、長期的・短期的なスケジュールを立てるのが、確実な方法です。

学校の定期テストの準備は、2週間前から行うと良いでしょう。ただしそのスケジュールは、「各科目、2時間ずつ」と単純に割り振るのではなく、「理解が進んでいる科目は短く、そうでない科目はたっぷり」という風に配分を変えましょう。

また、暗記要素が強い科目ほど、時間を多く設けることも大事。「覚えた」という実感が得られるまで、何度も反復しましょう。もし可能でしたら、家族に問題を出してもらい、知識の定着の確認をすることもおすすめです。

一方、入試勉強の計画は1年単位の長大なものです。私が大学受験に向けた計画を立てたのも、高3の4月。基礎的な問題集をいつまでに、ハイレベルな問題をいつまでに済ませ、何月何日から過去問に着手……と決めました。

とはいえ、あまり細かく決めることは、最初の段階では困難でしょう。受験に必要な知識の範囲を、まだ学び終わっていないこともあるからです。実際に学んでみないと、知識を定着させる所要時間の予想も立てられないため、スケジューリングもしづらいのです。

その場合は、ゴールは常に意識しておきつつも、まずは夏休みなど長期休みまでのスケジュールをしっかりと組んでおきます。夏休みになったら、その時点での進捗や授業の進度を元に、秋までの計画を立てます。このような小刻み方式の勉強計画の立て方を取り入れてみてください。

同時に、わかっている範囲のスケジュールはタイトに組むのがコツです。後から「意外とやることが多かった!間に合わない!」と困らないよう、早め早めに終わらせておけば、想定外のことがあっても対応できます。

まとめ

・ゴールから逆算し、いつまでに何をするか決めるのが基本。

・最初は先々まで細かく決めず、今できることから早めに進める。

著=紀野紗良/『勉強「しなきゃ」が「したい」に変わる 成績が上がる学びの習慣』(KADOKAWA)

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「記事を読んでアンケートに答えるとQUOカード1,000円分が3…」

のどをケアして風邪予防!とっても簡単なその方法とは?

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細