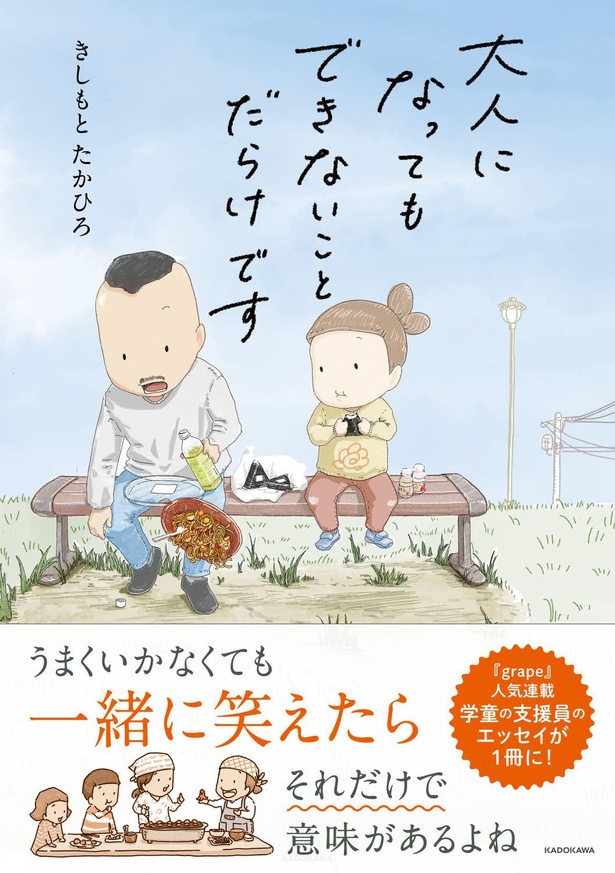

ひと口も食べずにひっくり返ったお弁当。子どもの失敗を「かわいそうに」となぐさめる前に/大人になってもできないことだらけです(3)

想定通りにいかないことに向き合うということ

子どもになにか行動を促すとき、例えば移動してほしいとか片付けをしてほしいというときには、指示ではなく「お願い」をするようにしている。

強制ではなく、あくまでもお願いだから相手には断る権利があるし、断られたら無理強いはしないようにする。

選択できるというのは、その子の人権や主体性を尊重する上で重要な要素だ。

けれど、どうしても行動してほしいときはある。人手がなかったり時間がなかったり、いずれにしてもこちらの都合なんだけれど、そんなときに受け入れてくれなかったら少し強い口調でお願いしてしまう。そうなったら「お願い」とは表面だけで半ば強制だ。

意固地になって動かない子がいて、どうしても説得できないときには最終手段として怒って、ほとんど脅しのような形で無理やり行動を促してしまうこともある。

そんなときにふと思う。最終的に拳銃を突きつけて無理にでも言うことを聞かせるのなら、初めから子どもが自分の思い通りに動くことを前提にしているんじゃないのかって。

もちろん拳銃は比喩だけれど、子どもの思いを尊重すると言いながら穏やかに声をかけているつもりでいて、実のところ最後は力でどうにかできると思っているんじゃないか? と。

こちらの想定内の内容であれば、その子が選択したことを尊重できる。けれど、想定外のことでも受け入れられるだろうかと考えたら、自信を持ってイエスとは言えない気がする。

僕は「子どもの主体性を尊重しています」とよく言っているけれど、こちらが用意した数ある正解の中から、その子が選んだことを尊重しているだけにすぎないんじゃないか。

もちろん危険なことは尊重できないし、選択肢が限られている中でどれにしたいかを決めてもらうことはある。

けれど、ゼロからどうしたいかを聞いたときや、子どもがこちらの想定していない言動をしたときに、本当に子どもの気持ちを受け止められているんだろうか。

根っこの部分では子どもを手のひらの上でコントロールできると思っていて、こちらが描いた正解に向かわせようとしているんじゃないか。そんなことを考えたりする。

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「アルジタル デリケートハイジーンソープ」」

刺激に弱いデリケートエリアをやさしく洗う、オーガニックソープ

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細