「見守る姿勢」も大切? 赤ちゃんが泣き止まないときは/子どもの病気・おうちケアはじめてBOOK(4)

子どもの体の心配ごとがあれば、どんな小さな体調の変化でも、いつ悪化するか、ケアが適切か、大きな不安に繋がりがち。特に深夜に体調が急変、突然の事故、災害…。不測の事態が起こった時にはパニックになり正しい対処が難しいことも。

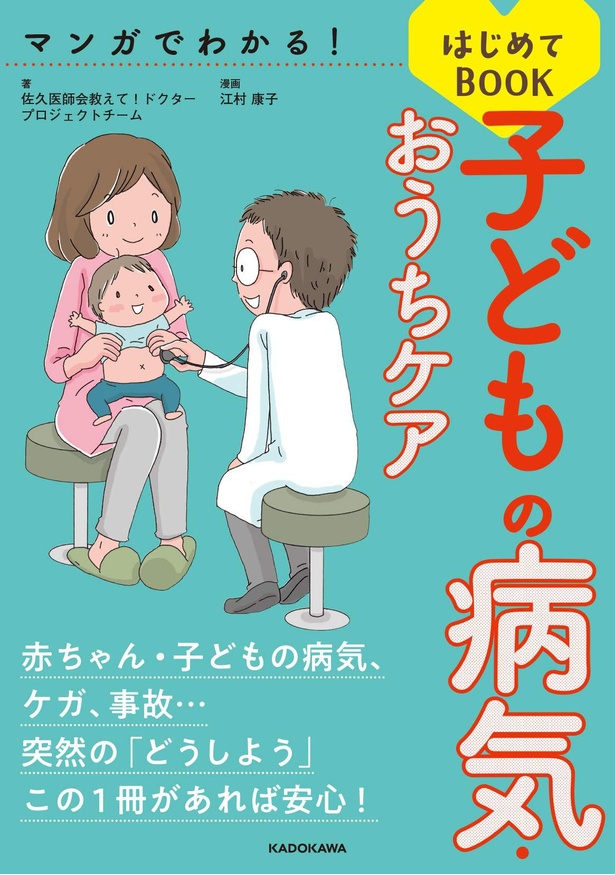

そんな時でもすぐ開いて必要な知識が手に入るよう、症状別にホームケアや通院の目安を小児科医の佐久先生が解説してくれるのが、『マンガでわかる! 子どもの病気・おうちケアはじめてBOOK』です。

本書から、「この症状の時は病院に行く?行かない??」の判断材料になる、いざというときに知っておきたい情報をご紹介します。

※本記事は佐久医師会 教えて!ドクタープロジェクトチーム、江村康子著の書籍『マンガでわかる! 子どもの病気・おうちケアはじめてBOOK』から一部抜粋・編集しました。

赤ちゃんが泣き止まない

赤ちゃんが生まれた後、一番パパママを悩ませるこの問題…。

何をしても泣き止まない時は「見守る姿勢」も大切です。

泣くのは正常な発達

赤ちゃんは出生後2〜3週くらいから、特に理由がなく泣くものです。夕方から夜にかけてが多く、たそがれ泣きともいいます。これは生後3〜4ヶ月で自然に消えていきます。もうひとつ、生後4ヶ月くらいから3歳くらいまで、夜になると何度も目覚めて泣くものがあります。こちらを夜泣きと呼ぶこともあります。明確な理由はわかっていませんが、睡眠サイクルがまだ不安定なことと関係しているのではと考えられています。いずれも赤ちゃんにとって自然な経過で正常な発達です。

とはいえ、なかなか泣き止まなったり何度も夜泣きを繰り返したりすると、眠りを妨げられるパパママには大きなストレスです。ではどうすればよいでしょうか。

ポイントは何をやっても泣き止まないことがあると知り、見守りの姿勢をとることです。「私を嫌っているんじゃないか」と打ちのめされてしまうかもしれませんが、そうではありません。「ママなら泣き止ませられる」と言われがちですが、決してそういうわけではないのです。

覚えておこう!

泣き止まない時のポイント

POINT 1 赤ちゃんは泣き止まないことがあるとあらかじめ知っておく

授乳/おむつ交換/だっこ等、ひと通り試しても泣き止まない…でも実はよくあることなんです。

POINT 2 泣いている原因を追求しすぎない

原因不明だと心配です。でも元気に泣けて哺乳もできていれば、原因を追求しすぎなくても大丈夫です。

POINT 3 泣いている時に感じる親のフラストレーションをケアする

「夫婦で夜泣き課題の共有」、「抱っこで外出」、「短時間赤ちゃんから離れる」など、親のストレス・マネジメントも大切です。

赤ちゃんの観察ポイント

不安な気持ちや不快感を訴えている場合もあるので、まずは赤ちゃんの様子をチェック!

試してみる

□授乳

□おむつ替え

□抱っこしてトントンする

確認する

□おむつかぶれ

□服がきつい

□乳歯が生えかけている

病院を受診

□機嫌が悪くてぐったりしている

□哺乳ができない

元気に泣き、哺乳もできていれば急な受診は不要です。診療時間内に受診してください。

パパママ心の対処法

泣き止まなくて途方にくれたり、イライラした時に試してみてください

ルールを決めておく

泣く赤ちゃんの対処はママー人でするのではなく、パパや周りの家族と一緒に乗り越えることが大事です。泣いた時のルールをあらかじめ決めてみてください。

□曜日ごとに「夜泣き対応」を分担する

□夜のおむつ替えはお父さん、授乳はお母さん、のような役割分担をする

夜泣きが続くと、翌日も仕事がある時は「眠らなくちゃいけないのに」という焦りもありつらい状況かもしれません。泣き止まない大変さを共有し、少し負荷分散できるだけでも家族の精神的負担は軽くなります。

外出してみる

赤ちゃんが泣き止まずイライラが募ってしまった時には、まず抱っこひもやバギーで「外に出てみる」ことをおすすめします。部屋の中ほど泣き声を大きく感じないので、閉塞感から解放されます。それだけで赤ちゃんが泣き止むこともあります。

離れてみる

「ちょっと赤ちゃんと距離を置く」こともおすすめ。赤ちゃんを安全な所に仰向けに寝かせ、目の届く範囲で10〜15分ほど休憩しましょう。お茶を飲んで一息ついたり、親しい人に電話をして理由を話すなど。この程度の時間なら赤ちゃんは大丈夫ですし、リフレッシュできればまた向き合おうという気力も出てきます。親のフラストレーションのケアは重要です。

やってはいけないこと

揺さぶっても泣き止みません!

イライラが募ると、発作的に揺さぶってしまいそうになるかもしれませんが、泣き止むことはありません。むしろ「揺さぶられっこ症候群」という非常に危険な障害をもたらします。これは暴力的に胸を揺さぶり、頭がグラグラすることによる「むち打ち効果」で脳や眼底に出血を起こしてしまい、場合によっては死に至るものです(高い高いなど普通のあやし方では起きません)。イライラを子どもに向けず、冷静になる方法を知ることが予防に繋がります。

著=佐久医師会 教えて!ドクタープロジェクトチーム、江村康子/『マンガでわかる! 子どもの病気・おうちケアはじめてBOOK』(KADOKAWA)

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「SILTEQ「きれいのミカタ 丸めて煮沸除菌できるまな板 Mサ…」

クルッと丸めて電子レンジや煮沸で簡単除菌! 刃あたりソフトで使いやす…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細

.jpg)