読み手の頭の中にすんなりと入る文章とは? 「わかりやすい」言葉を使った文章の基本

わかりやすい言葉を使う

文章は、わかりやすい言葉で書くことが大切です。わかりやすい言葉を選んで使うと、読み手の頭の中にすんなりと入ります。読むのに時間がかかりません。わかりにくいと、読み解くのが負担になり、相手の時間を奪うことになりかねません。

わかりやすい言葉とは、

「中学生でもわかる言葉(単語)」

「日常的に使われている言葉」

のことです。新聞では「中学生でもわかるように書く」ことが記事の目安になっています。中学生を目安にしているのは、中学校までが義務教育だからです。中学校までに習った知識を持っていると想定し、中学校までに習った言葉を使って文章を書くと、多くの人にとってわかりやすくなります。

「この言葉は中学生でもわかるかな?」

「この内容をわかりやすく伝えるにはどうしたらいいのだろう」

と迷ったときには、中学生向け、あるいは高校生向けの国語辞典が参考になります。大人向けの国語辞典よりも、わかりやすい言葉を使い、かみ砕いて説明しています。

一般の人に向けてわかりやすく書くには、難しい言葉や専門用語を使わないのが基本です。

難しい言葉はわかりやすい言葉に置き換える

広く一般の人に向けて文章を書くときには、難しい言葉は使わず、できるだけわかりやすい言葉に置き換えます。

元の文

クライアントの懸念を払拭すべく、可及的速やかに策を講じ、履行してください。

改善例

クライアントの心配を取り除くように、できるだけ早く対策を立てて実施してください。

元の文では、「懸念」「払拭」「すべく」「可及的速やかに」「策を講じる」「履行」などの難しい言い回しが使われています。

改善例では、多くの人に伝わるように、わかりやすい言葉に変えています。わかりやすい言葉か難しい言葉かは、常用漢字一覧(文化庁のホームページに記載)に使われている漢字が掲載されているかどうかが、ひとつの目安になります。また、常用漢字であっても、「日常的に使わない言葉」は、わかりやすい言葉に置き換えます。

置き換える言葉を探したいときは、類語辞典(同じような意味を持つ言葉をまとめた辞典)を見るといいでしょう。

専門用語には説明を加える

社会人になると、入社した会社の事業分野の専門知識を学んでいきます。自ずと専門用語も身につけることになります。

なじんでくると、その専門用語が「誰にでもわかる言葉」だと錯覚してしまう恐れがあります。

文章を書く際には、「自分が知っている言葉を誰もが知っているわけではない」と認識する必要があります。

専門用語を使うのであれば、説明を加えたり、わかりやすい言葉に書き換えたりします。

元の文

原稿に赤字があれば、入れてください。

改善例1

原稿に赤字(加筆、訂正)があれば、入れてください。

改善例2

原稿に直したいところや、加筆したいところがあれば、訂正してください。

例は、出版業界でよく使われる文です。

元の文の「赤字を入れる」は一般の人にはなじみのない専門用語(業界用語)です。できあがった原稿に間違いがないか読み直すときに、赤い色の筆記具で訂正や加筆をするため「赤字を入れる」といいます。

改善例1では、専門用語を生かし、説明を加えました。

改善例2では、専門用語を一般の人でもわかる言葉に書き換えて説明しています。

業界の中だけで使い、読み手が専門用語の意味がわかっていることが明らかな場合は、説明を加えたり、やさしい言葉に書き換える必要はありません。業界内でやさしい言葉に書き換えてしまうと、逆に稚拙な印象を与えかねませんので注意します。

まわりくどい表現は文意をあいまいにする

「するということ」「として」「するようにします」といったまわりくどい表現は、冗長な印象を与え、文意をあいまいにします。

まわりくどい表現は、削って簡潔な文にするとわかりやすくなります。

元の文

コスト削減をするということが必要だと思われます。

改善例

コスト削減が必要です。

改善例では、「をするということ」「だと思われます」を削りました。意味が変わらず、文がすっきりしました。

日本にはもともと、表現をあいまいにする文化があります。また、文の内容に自信がないと、間接的で、まわりくどい表現になってしまう場合もあります。

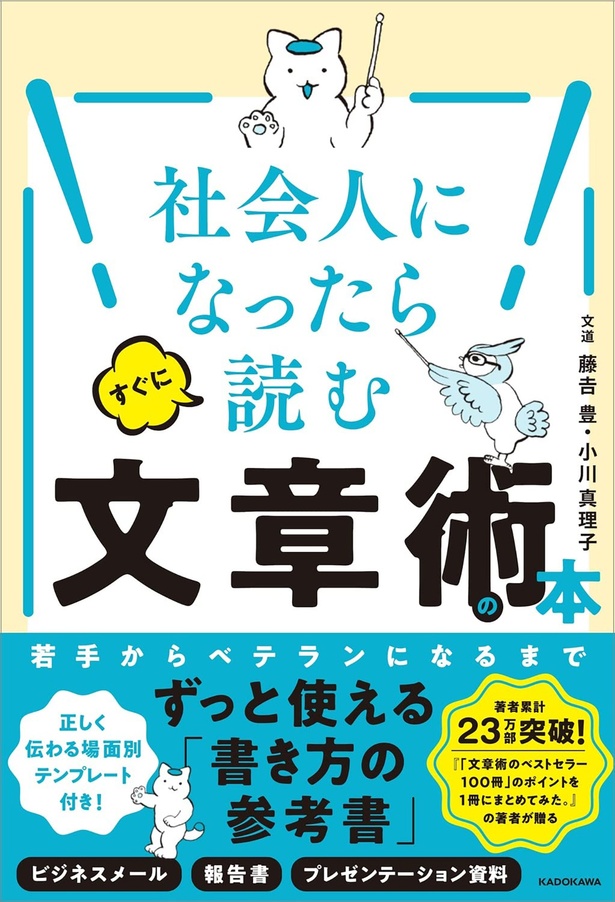

※本記事は藤吉豊、小川真理子著の書籍『社会人になったらすぐに読む文章術の本』から一部抜粋・編集しました。

著=藤吉豊、小川真理子/『社会人になったらすぐに読む文章術の本』

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」

Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細