無理にでも登校させるべき?休ませるべき?…娘と全力で向き合った母の奮闘記『娘が小1で不登校になりました』

もし、ある日突然子どもが学校に行かなくなってしまったら…。

今や特別なことではなくなった不登校。子どもの不登校に悩むママやパパも少なくないのではないでしょうか。なんの前触れもなく、お子さんが学校に行かなくなることもあるのです。

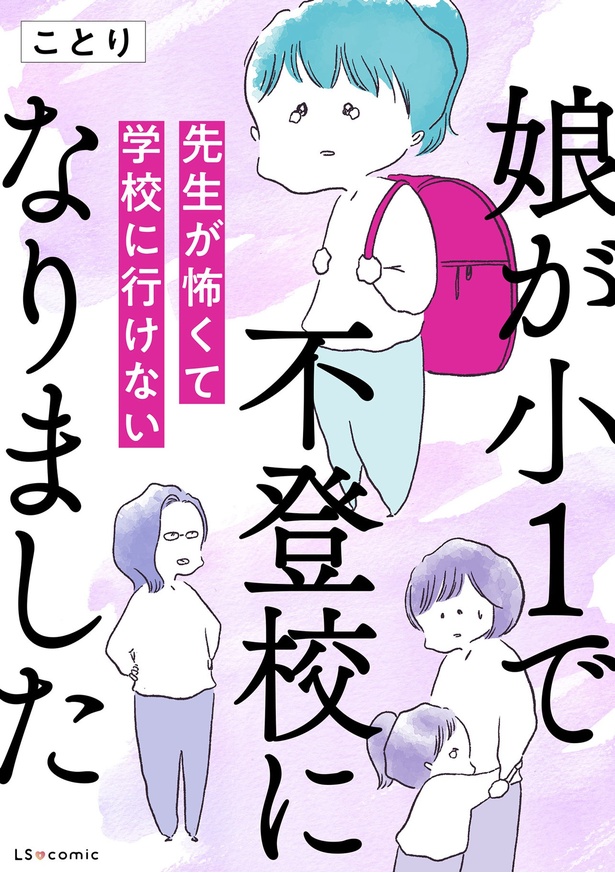

ことりさんは、まさにそんな経験をしたひとり。著書の『娘が小1で不登校になりました 先生が怖くて学校に行けない』で、当時のありのままの記録を描いています。入学して早々、不登校になってしまった小学1年生の娘さん。その時、ことりさんは娘さんとどう向き合い、どのように乗り越えたのでしょうか?

学校に行けなくなった理由は、担任の先生!?

入学してすぐ、娘・こっちゃんの様子がおかしい…。話を聞いてみるも、明確な理由はわかりません。

学校生活が始まったばかりでいろいろと頑張っているこっちゃん。真面目で頑張り屋なこっちゃんに、「頑張りすぎなくていいんだよ」「学校にいるときも疲れたら休憩していいんだよ」とママは伝えます。

そうしてしばらくは順調に登校していましたが、またしても学校に行きたくないと訴えるように…。そんなある日、事件が起こります。それは、宿題のプリントがなくなってしまったこと。

ママが「いつもちゃんとやってるんだし、たまに忘れるくらい平気だよ」と伝えますが、こっちゃんは「ダメなの!」と泣き出してしまいます。怒られるから学校に行きたくないと、尋常じゃない様子で泣きわめくこっちゃんに困惑するママ。

そして次の日の朝、こっちゃんは登校途中の横断歩道で動かなくなってしまいました。その姿を見てママは、「帰ろうか」と伝えます。

「もう学校には行けないかもなぁ」という不安を感じる中、こっちゃんに話を聞いて唯一はっきりわかったのは、担任の先生が「怖い」ということでした。

それを先生本人に伝えるも、なんとなく噛み合わない会話に戸惑います。さらに、学校で担任がこっちゃんの腕を無理にひっぱる様子を目の当たりにしたり、子どもたちへの高圧的な態度を目撃したり…。その様子に、ママはだんだんと担任への不信感がつのっていくのでした。

解決の糸口が見つからない中、ママはどのようにこっちゃんに寄り添い、乗り越えたのでしょうか?不登校の娘、担任の先生、そして学校と全力で向き合った母親の奮闘記を描いたセミフィクション作品です。

言葉が拙いからこそ、身体に出た限界のサイン

――こっちゃんが初めて学校を休んだ日、横断歩道で動けなくなった様子が描かれていますね。この時、ことりさんはこっちゃんの様子を見てどのように感じましたか?

ことりさん:何が嫌なのかを本人もハッキリとはわかっていない状態だったので、口で説明することが難しかったのだと思います。そもそも6歳の子どもに何が嫌でどうしたいのか、ということをちゃんと説明するのは難しいことですよね。なので、説明できないから我慢してきたけれど、辛さが限界を超えて身体に出てしまったように見えました。

――泣いていても強引に登校させるべきか、無理をさせずに休ませるべきか…と悩むシーンは、多くの読者が共感すると思います。ことりさんは葛藤しながらも、休ませることを選択しました。勇気のいることだったと思いますが、当時その選択をした理由はなんだったのでしょうか。

ことりさん:最初は無理にでも連れて行こうと思いました。一度休むと楽な方へ流されてしまうとも思いました。しかし、いつも嫌なことがあっても「なにもない」「楽しかった」と言う娘がここまで抵抗するのはさすがにおかしいので、今無理に連れて行くのは絶対に良くないという思いに変わりました。身体が固まって動かなくなっている姿は、言葉がまだ拙いからこそ、言葉よりも先に身体に反応が出ているように見えたのです。

――こっちゃんの気持ちに寄り添って過ごすご両親の姿に、とても感銘を受けました。不登校が続く中で、親として仕事への影響や負担も少なからずあったと思います。子ども第一とはわかっていても、少し無理してでも学校に連れて行こうと思うことはなかったのでしょうか?

ことりさん:何度も思いましたね(笑)。仕事の調整も本当に大変でしたので…。不登校について調べたり、周りの人から話を聞いたりしながら、何度も何度も話し合ったり説得したりしていました。しかし、「学校は行きたくない」「怖いんだよぉ…」と、ぽつりぽつり話す娘の言葉には「本当に辛いんだ」という気持ちが感じとれました。

6歳だとまだまだ自分の感情を言葉にして表すことが難しく、相手を非難する言葉もでてきません。「怖い」の一言には色々な感情が含まれていることを察するしかないと感じました。

こっちゃんも、学校も、前向きな方向へ!その要因とは?

――最初に担任の先生と電話で対話したときのかみあわない応対や、教室でこっちゃんの腕をひっぱり無理やり準備させようとする先生の様子が描かれているシーンには驚きました。この頃の担任の先生への印象について教えて下さい。

ことりさん:最初は高圧的に抑え込むタイプの先生だと感じました。10年以上高学年ばかり受け持っていたそうなので、仕方ない部分もあるのかもしれません。電話で話す時はなんとかしようと寄り添ってくれている印象なのですが、子どもに対してはやはり高圧的で言い方もキツかったので戸惑いました。

――本作では、少しずつですが担任の先生をはじめ、学校全体が良い方向に変わろうとしてくれますね。その要因はなんだったと思いますか?

ことりさん:1学期のうちは先生もやり方を変える気がないように見えました。担任の先生は、言っていることは正しいし、宿題のチェックなども細かくやってくれる方で、自分のやり方に自信があるようでした。しかし2学期になるころには、娘の他にも数人の不登校があったようです。1年生の2学期で、ひとクラスに何人も不登校児童がいるのは驚きでした。そのあたりから、先生もやり方を変える必要性を感じたのではないかと思います。

娘の不登校が長くなってきたこと、学校アプリでの欠席理由に状況を詳しく書いたことも、要因のひとつだと思います。

――その影響もあってか、こっちゃんも徐々に学校に通えるようになり、良い方向へ向かっていきます。安心すると同時に、親をはじめ周囲の大人の関わり方次第では、ずっと通えなくなる子もいるのでは?と、少し怖くも感じました。ことりさんが、こっちゃんと接する上で心がけたこと、大切にしたことはなんですか?

ことりさん:学校を悪者にしないことです。正直に言うと、「あんなに楽しみにしていたのに先生のせいで…」「体制が古いのでは」と思うことは多々ありました。しかしそれを子どもに植え付けるのは違うと思ったのです。なので、娘の気持ちに寄り添う言葉と、先生や学校が娘のために「してくれたこと」を伝えるようにしていました。

あとは生活リズムですね。学校に行かないことと勉強しないことは別問題ということは、常に言い続けていました。朝起きてからのリズムや寝る時間は、学校の時と変わらないように気をつけていました。

――本作を描きながら、ご自身の体験を振り返ることも多かったと思います。今だから、「この時こう対処すればよかったのでは…?」もしくは、「この時はこうしておいてよかった」と思うエピソードはありますか?

ことりさん:できることは全部したという気持ちです。イライラすることも、それを隠しきれない時もありました。親も自分のために頑張っているということをわかってもらえれば、と思いました。

「この時はこうしておいてよかった!」という点としては、手を引っ張って無理やり連れて行くようなことをしなくて良かったと思っています。その方がうまく行く子もいるのでしょうが、娘の場合は親や大人への不信感や拒絶につながっていたかもしれません。

* * *

担任の先生の高圧的な態度や学校の体制の古さに、衝撃を受けた読者も多いのではないでしょうか。そんな中で、「できることは全部した!」と言い切ることりさんに感銘を受けました。

また本作を読み、不登校児童にとって周りの大人の対応が深く影響するということを感じることができました。もし、身近な子どもが不登校になったら…と考えるきっかけになる作品です。

取材・文=松田支信

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「アルジタル デリケートハイジーンソープ」」

刺激に弱いデリケートエリアをやさしく洗う、オーガニックソープ

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細