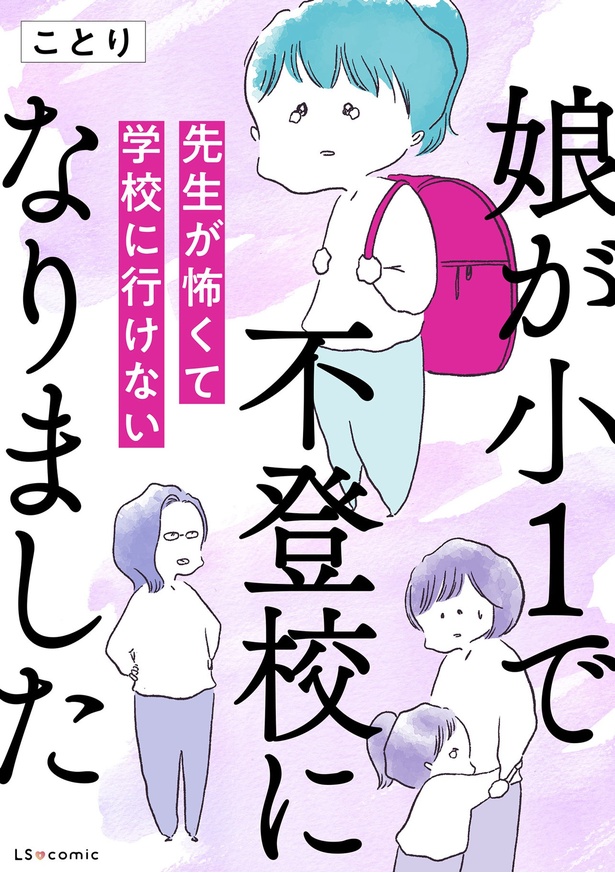

不登校の娘に寄り添って支えた日々。その時、親にできることは?『娘が小1で不登校になりました』の著者に聞きました

学校に行きたくない…。入学して早々、学校に行きしぶるようになった娘のこっちゃん。そのつど、ママは「頑張りすぎなくていいんだよ」と伝えたり、娘の気持ちに共感したり、ポイント制を導入したり…。なんとか対応して、登校していました。

ところが、学校の宿題のプリントをなくしたという出来事をきっかけに、こっちゃんは学校に行けなくなってしまいます。

通学路の横断歩道の前で動けなくなってしまったこっちゃんにママがかけた言葉は、「帰ろうか」という言葉でした。

安心して泣く娘の姿を見て、「もう学校には行けないかもなぁ」と感じながらも、こっちゃんに話を聞いて唯一はっきりわかったのは、担任の先生が「怖い」ということ。

電話で先生に伝えたところ、話が噛み合わない部分に戸惑いながらも、「先生もちゃんと考えてくれてる」と感じたママ。しかし翌日、なんとかこっちゃんを説得して一緒に教室の前まで行くと、先生が腕を引っ張って強引に教室の中に連れて行こうとする、驚きの光景を目の当たりにします。子どもを物のように扱う様子に驚くと同時に、先生への不信感がつのっていきます。

さらに授業参観の日、先生の態度が子どもたちに対して異様に高圧的であることに気づいたママは…。解決の糸口が見えない中、こっちゃんは再び学校に行くことはできるのでしょうか?また、先生や学校の対応は…?

不登校に悩む母娘の葛藤を描くセミフィクション作品です。

なんでも話せる親がいることで、安心して登校できるのでは

――本作を読んで、学校に行けなくなるのには小さな要因が少しずつ積み重なっていくこともあるのだと感じました。子どもたちが安心して、楽しく学校に行くために、私たち親にできることはなんだと思いますか?

ことりさん:子どもが「親にはどんな話でもしていい」と思える環境をつくることでしょうか。ずっと遊んでいてよかった幼児期から、急にずっと机に向かうことを強制されるわけですから、戸惑い、辛くなる方が普通なのかもしれません。そんな中で、なんとか楽しみを見つけて頑張っている子どもたちが弱音を吐いた時に少しでも否定されたら…「弱音を言うと怒られる」と感じてしまう気がします。学校で起こる出来事に、親は関与することはできません。なんでも話せる、なにかあったら必ず助けてもらえるという環境であれば、安心して登校できるのではないかと思います。

――ことりさんは本作の経験を通じて、「不登校」に対する認識や考え方はどのように変化しましたか?

ことりさん:私の時代は、不登校は許されないような雰囲気がありました。現に私は、いじめを親に相談しましたが、学校を休むことは許されませんでした。その経験から得たものもたくさんありましたし根性はついたと思いますが、一方で性格が歪んだというか、人間不信のような、他人を拒絶するような心も育ってしまいました。

なので、私はもともと「学校はどんなに嫌でも行くところ」とは思っていません。しかし、いざ娘が不登校になると、やはり困惑しました。子どもは放っておくと楽な方に流され何もしなくなってしまうことも目の当たりにし、不登校になると家での過ごし方を試行錯誤しなければならないことを知りました。

子どもが笑っていてくれるなら、それが「我が家の正解」

――現在、お子さんとの関わり合い方で心がけていることはありますか?

ことりさん:やりたくないことを無理にさせることはしません。しかし、初めてのことは1度は挑戦するように伝えています。というのも、学校に行かないことでのデメリットもたくさんあると思っていて、その一つに、苦手なことにチャレンジする経験ができないことがあると感じています。なので、出かけた先などでは「一度はやってみよう、それから続けるか止めるか判断して」と伝えています。やってみてどうしても嫌なら途中でやめていいという条件付きですが、途中でやめたことは今のところありません。いつでも辞めていいということは、娘にとって安心材料になるようです。

――ことりさんと同じような経験で悩まれている読者は多いと思います。この作品を通して読者に伝えたいこと、感じてほしいことはなんですか?

ことりさん:親の悩みも環境も、子どもの性格も学校も、本当に様々です。正解なんてありません。みんなと同じにできないことは悪いことではありません。そう思っていても、いざわが子が王道を外れると不安になり、元に戻そうとします。そんな時に思い出して読んでほしいです。親だって人間です。悩むのは当たり前で、正しいかなんてわかりません。一緒に成長するしかないのだと思います。

――今後は、どんな作品を描いていきたいですか? これからの展望を教えてください。

ことりさん:

今回、娘の不登校についての話を読んだたくさんの方からメッセージをいただきました。共感や励ましの言葉、同じような悩みを持つ方からは「救われた」とのコメントもいただきました。私や娘の経験を漫画にすることで誰かの救いとなるとこもあるのだなと嬉しい気持ちになりました。またそんなお話を描ければと考えています。

――最後に、読者にメッセージをお願いします。

ことりさん:子育ては悩みが多いですよね。自分なら気にならないことも、子どものことだと眠れなくなるほど悩んでしまったりします。でも、正解のない問題に毎日悩みながら子どもの気持ちに寄り添い続け、本当にこれで良いのかと、世間体や常識、他人の目などではなく、子どものことだけを1番に考えて出した答えは、きっとどんな答えでも間違えではないのだと思います。「世間の普通」や「正しい」ではないかもしれないけれど、子どもが安心して笑っていてくれるなら、それはきっと「我が家の正解」なのだと思います。

* * *

不登校という課題に娘さんと真剣に向き合ってきたからこそ、ことりさんの放つ言葉には重みを感じます。不登校に限らず、子育て中は子どものことで日々悩んでいるという人がほとんどではないでしょうか。そんなママやパパに、ぜひ読んでほしい作品です。

取材・文=松田支信

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細