子どもとの会話が続かない! 超NGな質問 ぬまっち流自分で伸びる小学生の育て方(6)

「普通」「別に」の返答を生む〝超〟NGワード「学校どうだった? 」

授業が子どもにとって大事なコミュニケーションの場であるなら、もう一つ重要なコミュニケーションの場であるのが、先ほども紹介した家庭、つまり家族間の会話でしょう。

子どもが学校から帰ってきたとき、1年生や2年生といった低学年のころは、学校での出来事がすべて新鮮でキラキラしているから何でも話してくれるでしょう。でも、だんだん高学年になり学校に慣れてくると、こちらから聞かなければ何も話してくれなくなるかもしれません。

それに、きっと子どもも、余計なことをしゃべって怒られたり注意されたりしたら嫌だから、しゃべらないほうが得と考えているケースもあるはずです。前項では日常を離れてみる例を紹介しましたが、とはいえいつもは日常が続きますから、そんなときは「聞き方」に注意するといいと思います。

そのとき、絶対にしてはいけない質問が「どうだった?」です。

「学校どうだった?」

「今日はどうだった?」

これ、意外としがちな質問ですよね。でも、その答えは決して期待していたようなものではなく、「別に」とか「普通」で終わってしまうでしょう。「どうだった?」は期待する答えも何も生まない、〝超〞NGワードです。

自分に置き換えて考えてみてください。

もし、仕事でも何でも、毎日決まったルーティンワークをこなしている場合、パートナーや誰かに「今日どうだった?」と聞かれても、「普通」「いや、特には……」以外に答えることがあるでしょうか? 突発的なアクシデントや、何か特別にうれしかったことがなければ、取り立ててしゃべることもないでしょう。子どもだって同じです。毎日通っている学校から帰って、「学校どうだった?」と聞かれても、何も答えようがありません。

でも、質問の仕方によっては、「別に」以外を引き出すことは可能です。なぜなら、学校はネタの宝庫だから。

コミュニケーションの場づくりにおいて、ネタの重要性を説明しましたが、そういう意味では、学校はネタの宝庫です。例えば給食。毎日違うメニューが出され、献立表が配られているから親としても質問がしやすいはず。「今日の給食はどうだった?」ではなく、「今日のメニューのABCスープって、どういう料理?」と聞けば、子どもも「普通」ではなく、「マカロニがABCっていう形をしているだけだった」と答えてくれるでしょう。

そして、そこから話を広げることが、MCとして、いや、親として腕の見せどころです。「どんな味だった?」「マカロニはどんな色だったの?」とか、あるいは意表をついて「ABCのどれから食べたの?」など、YES/NOでは答えられない質問を投げかけてみてください。そうすれば「普通」「別に」と答えずに、嫌々ながらも会話は続くはずです。

ボクは、学級通信を電子化して毎日配信しているのですが、その一つの目的はネタの提供です。

「今日の授業どうだった?」と聞くのではなく、学級通信を見ていれば、もっと詳しい質問ができるようになるのです。「こんな写真が上がっていたけど、どういう状況だったの?」とか、「みんな笑っているけど何で?」とか、子どもが話したくなる、説明したくなる質問を投げかけることによって、親子の会話が弾み、それがひいてはコミュニケーションスキルの向上につながるのです。

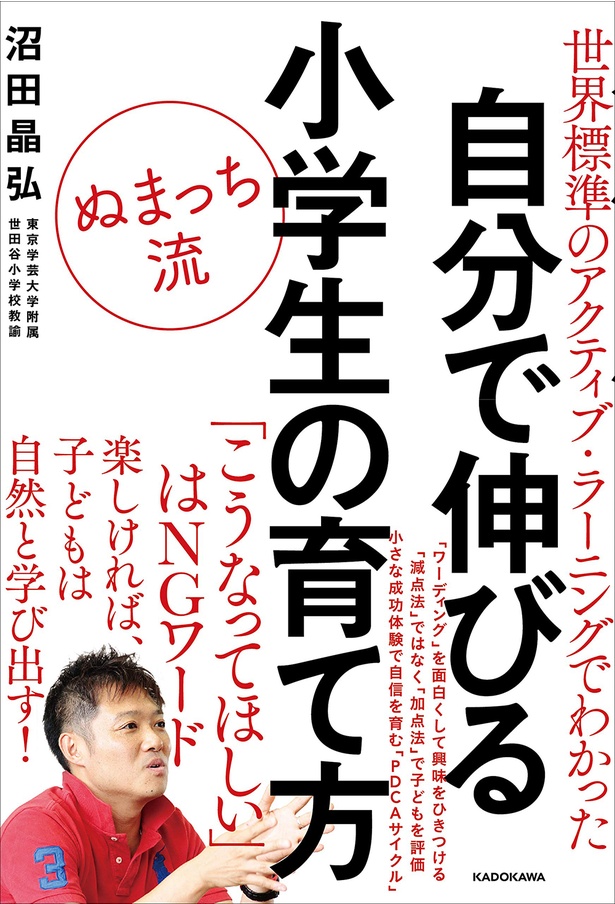

著=沼田晶弘/「世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方」(KADOKAWA)

Information

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

▼amazon▼

▼楽天ブックス▼

▼楽天ブックス電子▼

「どうすれば子どもは自分から学ぶのか」

著者・沼田晶弘さんが10年以上考え続けてきた答えを記した本書。

子どもが自分で育つ「成長サイクル」を手に入れ、どんな場でも動じないで戦える方法とは?

▼Kindle版で読む

おすすめ読みもの(PR)

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細