白黒つけるかうやむやか…男女のミゾへの考察が国際問題も解消!? 男女のミゾを科学する(6)

ダイバーシティ・インクルージョンの要

とはいえ、感性のミゾは、男女間でのみ起きているわけじゃない。

たとえば、「過酷な環境の中で、何世代も生き抜いてきた者たち」と「比較的恵まれた環境の中で、何世代も生きてきた者たち」との間でも、回路の使用比率が違う。

前者は、「目の前のことに白黒つける」ことにこだわり、後者は、「長い目で見た成果のためには、目の前のことは、ときにうやむやにするのも利である」と捉える。この二者の間で、政治的な接点を見つけるのは至難の業だ。

このように、国や民族間の相容れなさもまた、感性軸の使い方の違いが生んでいることが多い。本連載では、男女間コミュニケーションに特化しており、民族間コミュニケーションについては触れないが、そこへの示唆を多く含んでいると自負している。

そもそも、男と女は、感性の二軸に振り切った関係であり、感性の二軸を学ぶのに、最も適したモデルである。男女間コミュニケーションの達人になれば、民族間コミュニケーションの適応力も上げられる。

「男女のミゾ」の解消は、この世のコミュニケーション・ギャップを解消するための、要の鍵なのである。

「ダイバーシティ・インクルージョン(多様性の容認)といえば男女だけじゃないよね、そこに特化するのはおかしいんじゃない?」とおっしゃる諸兄諸姉(私から見たら諸弟諸妹か)の皆さまも、まずは、男女間コミュニケーションに向き合っていただきたい。

そこには、どこまでも生き延びようとする真摯(しんし)な仕組みがあり、感動的ですらある。人工知能の開発者としては、生身の脳の「美しくも正しい仕組み」に、ただただ驚嘆するばかりだ。人工知能の存在など、この脳の存在意義に比べたら、吹けば飛ぶようなものに見える。

【まとめ】

◇男女の脳は、機能的には違わない。どちらも全機能搭載可能である

◇ただし、脳が緊張したときのとっさの使い方には、明らかに性差がある

◇「とっさの使い方」の違いこそが、すべてのコミュニケーション・ストレスの要因である

著=黒川伊保子/「コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する」(PHP研究所)

Information

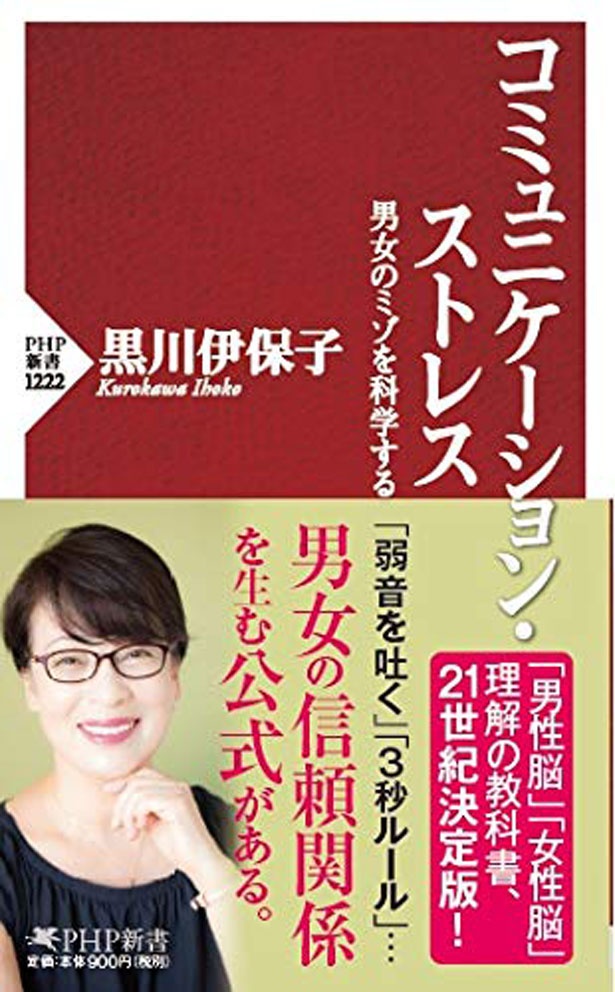

『コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する』

『コミュニケーション・ストレス 男女のミゾを科学する』

職場での行き違いや夫婦の仲違いが生まれる前に、多く発生しているのが男女のコミュニケーション・ストレス。その発生する仕組みやギャップを乗り越えるヒントをまとめた教科書が登場しました。『妻のトリセツ』が大ベストセラーとなった人工知能研究者が、メーカーで人工知能(AI)開発に携わったキャリアを生かして著した、コミュニケーションテキストの決定版です。

▼amazon▼

▼楽天ブックス▼

おすすめ読みもの(PR)

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細