「やる気がない子どもについイライラしてしまう」◆心が折れない子を育てる親の習慣(3)【連載】

なぜ子どもを見てイライラしてしまうのか

学校から帰ってくるといつもゲームばかり。そうかと思えばゴロゴロしてテレビやスマホ、パソコンなどの動画をずっと見ている……。

「隣の○○君は元気にサッカーをしているのに……」 「習い事や塾にも行かないで、大丈夫かしら?」

わが子をほかの子と比べて、活発ではないとがっかりしたり、やる気のない子どもにイライラしたりしている親御さんも多いのではないでしょうか。

怒るべきか、黙って見守るべきか、悩むところでもありますね。

でも、お子さんを見る前に、見てほしいものがあります。

それは「自分自身」です。

要は、「なぜ自分は(そんな子どもを見て)イライラしてしまうのか」。

イライラする種がほかのところにあるのに、それに気づかないまま子どもと接してしまうと、本心と違うアプローチになってしまうことがあります。

そもそも「やる気がない」というのは、「親御さんのやってほしいことに対して、やる気がない」のです。

ちょっと見てみてください。お子さんはゲームなどに対しては「やる気」がありますよね。

全部、親の価値観で見てしまっているわけです。 ゴロゴロしているのも、学校や外で頑張ってきて、家でゆっくりくつろぎたいのかもしれません。

「朝起きられない」には理由がある

「朝なかなか起きられない」という悩みもよくあります。

ここでもまた、「何かあった?」「どうしたの?」と問い詰めてしまいがちですが、 朝起きないのは「起きたら、本心では望んでいないことがあるから」なのです。

たとえば、大好きなアウトドアや、大好きなディズニーランドに行く日の朝なら朝早くから目が覚めるでしょう。

「好きなこと」が待っていると誰でも早く起きるも の。

でも、嫌なこと、心が重くなることが待っていれば、体が拒否してしまいます。

ここで追い込んでしまうと悪循環です。

朝早く起きないと親に心配される、学校に行かないと親から評価されない、といった状態が続くと、子どもはやがて自分自身を責めていきます。

親が言葉で責めなくても、心配や他人との比較は「プレッシャー」として子どもに 伝わります。

「朝起きなくちゃいけないけど、起きられない自分はダメなんだ……」と。

また、今まで必死に頑張ってきた子どもが、燃え尽きてしまい、自分を病気のように見せかけてしまうケースもあります。

親に過剰に期待され、その期待に応えられそうにない、このままでは親ががっかりする。

親が心配すると思うと、体が動かなくなってしまうのです。

クリニックに来たお子さんで、僕と2人で話しているときに、「先生、僕は治れないです」と言ってきた子もいました。

どういうことかというと、治ってしまうと、また親が期待をかけてくるから。

「勉強しろ」とうるさく言われてしまう。

治ったら、元のつらい生活に戻ってしまうからだというのです。

朝起きられないからと病院を受診すれば、内科小児科なら「起立性調節障害」、心療内科だと「自律神経失調症」、精神科だと「うつ病」と診断されやすく、通常は薬が処方されます。

受ける診療科によって診断名が違ったり、違った薬を処方されたりする可能性もあるのです。

もちろん、病院が悪いわけではありませんが、医師は目の前に患者さんがいれば、そのお子さんが「朝起きられない本当の理由は何か?」「親御さんとの関係はどうか?」といったことなどはあまり考えることはなく、まずは「朝起きられない」という症状に焦点を当て、それを治す方法を考えるからです。

かといって、起こさないようにそっと見守っても、親の心配は子どもに伝わっていきます。

そんなときは焦らずに、お子さんが起きてきたら、まずはお子さんの話を聞いてみませんか。

決して問い詰めず、早く起きて学校に行くのもありだし、学校に行かないのもありだというスタンスで話を聞いてみるのです。

子どもの管理はしないこと。

もちろん、最初はとても勇気が必要です。

今の世の中は「管理社会」。会社はその最たるものですが、学校では校長が先生を管理し、先生が生徒を管理し、家庭では親が子どもを管理する。

最近の学校は、親にも管理を求めるほどです。

子どもが自然に起きるようになる親の考え方

朝は寝ていてもOK、自分のペースで活動してOK。

親御さんは、とんでもなく生活が乱れるのではないか、昼夜が逆転してしまうのではないかなどと恐れず、お子さんの話を聞き、認めてあげてください。

繰り返しますが、子どもでも大人でも、やりたいことがあれば早起きするものなのです。

もしも学校がお子さんにとって楽しいところ、行きたい場所であれば、黙っていても早起きするはずです。

人間も動物なので、体内時計があります。

本来、太陽のリズムに合わせ、朝になれば自然に起きるものなのです。

押しつけず、自由に生き始めると、子どももやがて、自分から起きるようになっていきます。

この考え方には異論もあるかもしれません。

一方で、子どもに気をつかい、腫れ物に触るように接する親御さんもいます。

親自身も自分を大切にしながら生きていくことが大切です。

子どもは、親のやっていることに大きく影響を受けます。

親が自分自身を大切にして、日頃から楽しんで生きていると、それは必ず子どもに伝わります。

「自由」であることが、どうしても悪いほうにとられてしまいがちな今の世の中ですが、親子がお互いに認め合うことができると、それはすばらしいことだと思いませんか。

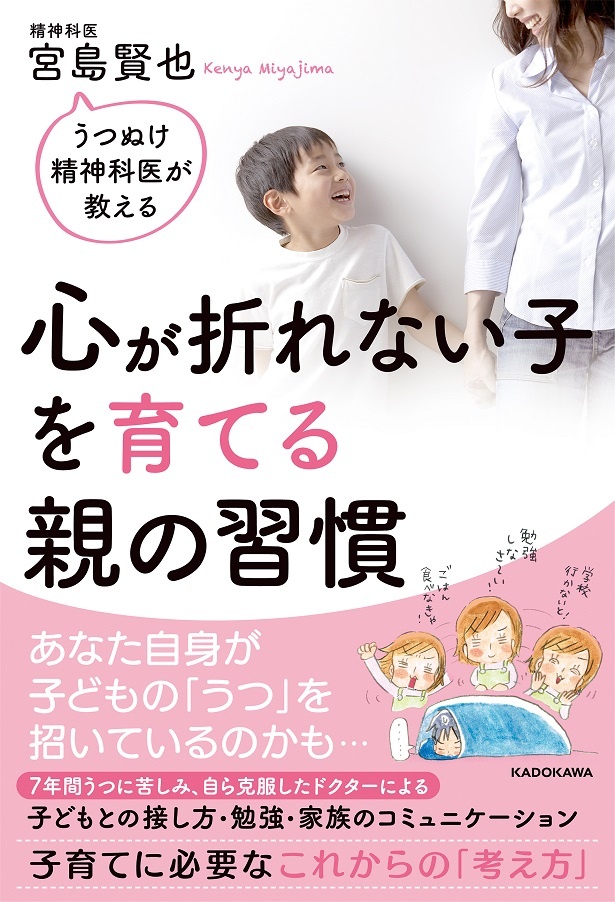

著=宮島賢也/「うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣」(KADOKAWA)

Information

『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』

『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』

▼『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』単行本情報はこちらから▼

▼電子書籍の情報はこちらから

著者:宮島 賢也◆YSこころのクリニック 院長。防衛医科大学校を卒業後、循環器内科研修中に1カ月の休職。家庭医に転じるも意欲が出ず、うつ病に。7年間にわたり投薬治療を受けるも改善せず、医学書以外の本を読み、試行錯誤するなかで、考え方や食生活を変えて人間関係を楽にする「メンタルセラピー」を考案。現在はうつ病のみならず、発達障害や統合失調症など、多様な精神疾患を寛解させるための支援を行うかたわら、執筆や講演などの分野でも積極的に活動している

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細