魚は鮮度が命! 2種類の食感を混ぜて美味しさ倍増の「あじのたたき」【プロが教える和食の基本】

あじの三枚おろしの仕方

魚は鮮度が命。

なるべく身に触らないように切る。

ポリ袋に氷水を入れた袋水で冷やしながらおろすとよい。

1 身が張り大きいもの

体の大きさに対して顔が小さく、身の厚みがあり、腹が下に張り出ているものを選ぶ。

2 ウロコを取る

包丁を少し寝かせるようにするとウロコが飛び散りにくい。頭の下のウロコは残りやすいのでしっかり除く。

3 ゼイゴを取り頭を落とす

しっぽ側からそぐようにゼイゴを除く。次に、胸びれのつけ根に包丁を入れて胸びれを立て、頭を垂直に落とす。

4 腹を開き内臓を出す

腹びれの付け根から腹側に、血合骨に当たるまで包丁を入れ、腹を開いて内臓をかき出す。

5 内臓を洗い流す

水を手に当てて、跳ね返った水で魚を洗う。塩水で洗うとさらによい。水気をよく拭く。

6 腹側を切る

頭の切り口を向こう側、腹を右に置く。腹に包丁を寝かせて入れ、中骨に沿わせて切り開く。

7 背側を切る

尾を向こう側、背を右に置く。背に包丁を寝かせ入れ、中骨に沿わせて身を切り離す。

8 片面終了。反対面へ

片面の身がはずれたら、裏返して、反対面も同様に切っていく。

9 背側を切る

頭の切り口を向こう側、背を右に置く。背に包丁を寝かせて入れ、中骨に沿わせて切り開く。

10 腹側を切る

尾を向こう側、腹を右に置く。腹に包丁を寝かせて入れ、中骨に沿わせるように身を切り離す。

11 両面切り離し完了

これで三枚おろしがほぼ完了。このあとはきれいに処理するだけ。

12 腹骨を取る

斜めに包丁を入れ、腹骨を薄くそぎ取る。指でなぞって、骨があれば骨抜きで抜く。

あじのたたき

口内の温度で旨味が出始める。

2種類の食感を混ぜて美味しさ倍増

主な旨味成分

あじ(イノシン酸)

しょうが(グルタミン酸)

◆材料(2人分)

あじ(三枚おろし) 半尾(70g)

塩 少々

A

大葉(せん切り) 2枚分

みょうが(小口切り) 1/2個分

梅干し(種を除いて包丁でたたく)2個分(14g程度)

しょうが(おろし) 4g

B

白いりごま 1g

濃口しょうゆ 3ml

〈合わせ酢〉

酢 270ml

砂糖 15g

塩 3g

鷹の爪 1本

穂じそ お好みで

◆作り方

1 ボウルと器を冷蔵庫で冷やしておく。

2 あじは両面に薄く塩をふり(薄塩)(一)、水気が出てくるまで5分ほど置く。水気が出たら拭く。

(一)薄塩をふり余分な水分を抜き臭みを取っておく

塩をふって脱水を。うっすら水滴が浮かんできたら塩が回り始めた印。たんぱく質が溶けて臭みが抜けます。

※写真では1尾分を使用しています。

3 合わせ酢の材料をよく混ぜて、2のあじを1~2分漬ける(二)。表面が白くなってきたら引き上げて汁気を拭く。

(二)合わせ酢に漬けてあじの身を引き締める

酢を吸わせて身をカチッと締めます。こうして酢となじませると梅干しや薬味との相性がさらに増す効果も。

※写真では1尾分を使用しています。

4 あじの皮を除き(三)、腹の身と背の身に切り分ける(四)。骨が残っていないか指で確かめて、あれば骨抜きで抜く。背の身は包丁でしっかりたたき(五)、腹の身はざく切りにする(六)。

(三)皮と身の間に包丁の背を入れて皮をはがす

頭側の皮を少しめくり、皮を押さえます。包丁を動かすというより、皮を持つ手を引っ張る感じで外します。

※これ以降の写真では半尾のみを使用。

(四)腹側と背側に分けて切り、骨があれば骨抜きで抜く

中骨に沿って切り分けると大きな骨を除去できます。背のほうは淡い味わい、腹のほうは脂がのって濃い味。

(五)背側は包丁で粘り気が出ない程度にしっかりたたく

背の身はたたいて滑らかに。ただし「なめろう」ほどの粘りは必要ないので写真くらいの大きさで止めます。

(六)腹側は脂が多いのでざっくり切り切り方で食感を変える

咀嚼したときに脂の旨味を感じやすいよう、ごろっと切ります。触りすぎて温度が上がらないように手早く。

5 冷たいボウルにAを入れ、あじを加える。Bを加えて混ぜる。

6 冷えた器に盛り、お好みで穂じそを添える。

ボウルも器も冷やしておく。口の中で温度が高まり初めて脂(=旨味)が出るように。

レシピを参考にするときは

・「旨味」とは、「素材が本来持つ美味しさ」の意味、「旨味成分」とは、たんぱく質を構成するアミノ酸(グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸、コハク酸)の意味で記載しています。

・特に記載がない場合は、砂糖は上白糖、塩は自然塩、酢は穀物酢、酒は清酒、みりんは本みりん、小麦粉は薄力粉、梅干しは塩分8%を使用しています。

・液体の5mlは小さじ1、15mlは大さじ1、200mlは1カップで計量できます。

・水溶き片栗粉は、片栗粉と水を1:1の割合で混ぜた分量を記載しています。

・黄ゆず、木の芽、白板昆布以外は、スーパーで購入した食材と調味料を使用しています。

・野菜類、きのこ、豆類、果物は、特に記載がない場合、洗う、皮をむくなどの作業をすませてからの手順です。

・フライパンは鉄、鍋はアルミの雪平鍋を使用しています。

・特に記載のない場合、火加減は中火です。

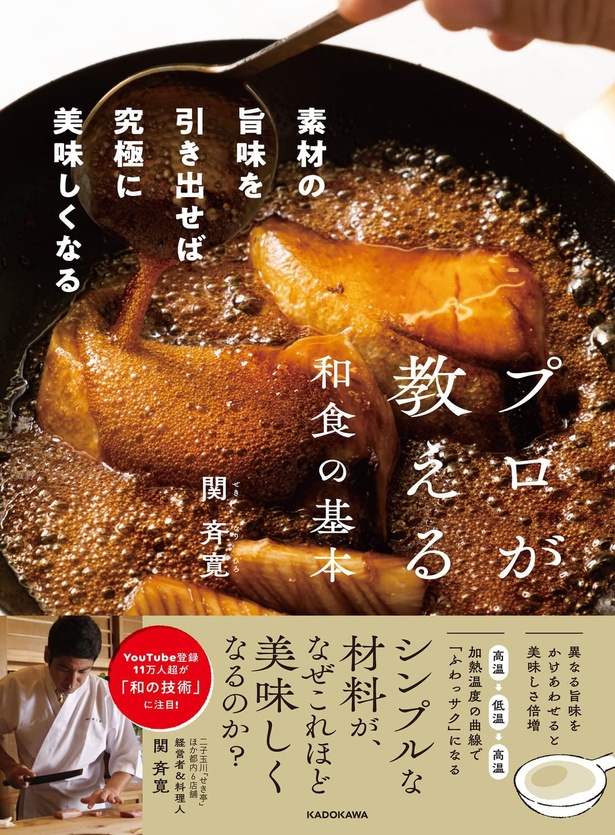

※本記事は関斉寛著の書籍『プロが教える和食の基本 素材の旨味を引き出せば究極に美味しくなる』から一部抜粋・編集しました

著=関斉寛/『プロが教える和食の基本 素材の旨味を引き出せば究極に美味しくなる』(KADOKAWA)

Information

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「ヴェレダ「ホワイトバーチ ボディオイル」」

気になるむくみ、肌のざらつきをすっきりケア! 人気のマッサージオイル

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細