難しいことも、遊び感覚なら楽しんで学べる ぬまっち流自分で伸びる小学生の育て方(4)

子どもが楽しんでいるかを大事にすると「遊び」が「学び」に変わる

子どもを主語にして教育を考えたとき、絶対に外せないKPIは、「子どもがどれだけ楽しんでいるか」です。

その目標を達成するためにボクが塾講師のときに行ったのは、クイズ大会を開くことでした。一問一答のクイズ問題を1000問つくり、この中からクイズを出すからと言って生徒たちにプリントを配りました。そして、3人1組のチーム対抗にして、予選から本戦、決勝とテレビのクイズ番組のように勝ち進んでいく構成を考えました。しかも、わざわざ早押し機とかも買って(笑)。そのように場をつくったら、ボクの仕事はおしまいです。あとは、子どもたちが自然と楽しんでくれるのを期待するしかありません。

そのとき結果としては、子どもたちは期待以上の動きを見せてくれました。みんな、クイズ大会に勝ちたいから、まず1000問を丸暗記したのです。さらに、クイズの自主練習も繰り返し行っていたので、丸暗記した記憶もどんどん深くなっていきます。

そしてクイズ大会本番、ボクが「国会議員のうち」と問題を読み上げたら、みんな早押し機を押して「衆議院議員」と答えるのです。「まだ、問題を全部読んでいないし、参議院議員の可能性だってあるじゃん」と言ったら、彼らは「『国会議員のうち』から始まる問題の答えは、衆議院議員なんだよ」と得意そうな顔で答えてくれました。そのあとはボクも問題文をアレンジし、プリントそのままの問題文では出題しないようにしたので、早押し機を押すタイミングは遅くなりました。でも、1000問を丸暗記した実力は本物で、すべての問題にしっかり正解を出していました。

このクイズ大会では、実は優勝商品も用意していました。とは言っても、ラーメンをおごるくらいのレベルのことです。それでも、子どもたちは必死になってくれるのです。

教科書に載っていることを暗記するという、紛れもなく勉強のはずなのに、「クイズ大会」という子どもたちが好きそうな体裁に変えるだけで、遊びと同じ感覚になって楽しんでくれる。きっと、子どもたちも、自分で勉強していることに気づいているでしょう。自分でも本当は勉強したほうがいいことはわかっているし、無理やりやらされるのではなく、自分でクイズ大会に勝ちたいと思って勉強しているので、決して嫌ではなく、楽しむことができるのです。

もっとも、クイズ大会にしたからと言って、全員が楽しみながら参加したとは限りません。そういう子たちにもボクは、「とにかく塾にだけは来い」と伝えていたので、それで塾に来てクイズの練習を横で聞いているから、自然と勉強になっていたのです。「子どもたちが楽しむ」ことを考えた結果、その効果は、ボクが授業で教えるよりも何倍も大きなものになりました。

「子どもたちが楽しむ」は、今でもとても大切にしているキーワードです。このKPIを達成するために、小学校の教師になってからもさまざまなことを考えました。また、ときどき、それがすぐに勉強につながるかどうかはわからないけれど、とにかく子どもが楽しんでくれそうだと思って、企画したこともたくさんあります。その一つが、「SPHF(サンマ・パーフェクト・骨抜き・フェス)」です。

これはボクが1年生のタンニンをしていたときに行ったのですが、きっかけは子どもとのたわいない雑談からでした。1年生のクラスだったので、朝の会では季節の話をできるだけしようと思い、秋の時期に前日サンマを食べた話をしました。

「昨日、サンマを食べたんだよ。最近、サンマを食べた人〜?」

「俺、食べた」

「おいしいよね」

「みんな、きれいにサンマを食べられる?」

「無理〜」

「食べるの苦手〜」

「まあ、難しいよな。でも、大人なら下手な食べ方はカッコ悪いよ」

「じゃあ、きれいに食べられたらモテる?」

「モテるよ。デートできれいに食べられたら、素敵って言われるかも」

「えっ、マジで?」

「俺もサンマをきれいに食べてみたい!」

「みんなでサンマ食べようよ」

このとき、ボクはチャンスだと思い、頭の中にいろんなアイデアが降りてきました。そして、みんなでサンマを食べたら、絶対に楽しいにちがいないと確信したのです。

ただ、その瞬間、2つだけ課題に気づきました。

一つは全員分のサンマを用意する予算のことです。それでも、そのときのサンマは1匹100円くらいだったので、40 匹用意したところで5000円もかからない。たとえクラスの予算から出せなくても、自腹でなんとかなるだろうと、一つ目の課題はすぐにクリアしました。

もう一つの課題は、全員分のサンマをどう焼くかです。そのとき、偶然にも廊下を栄養教諭が歩いていたので、すぐにボクは呼び止め、クラスの人数分のサンマを焼けるか尋ねました。その答えは、「水曜日だったら、お弁当の日なのでグリルが空いているから大丈夫です」。その瞬間、「SPHF」の開催決定です。

その後、みんなと話し合い、開催日は2週間後の水曜日に決まりました。そして、ルールは3つだけ。「箸や手を使ってサンマの骨をきれいに抜いたら成功」「家での自主練習はオッケー」「練習中でも途中で泣いたら失格」の3つです。

それから子どもたちは、2週間後の本番に向けて、家で練習を始めました。一番多い子は、2週間のうちに7回もサンマを食べたそうです。小学1年生が2日に1回はサンマを食べ、さらに、お兄ちゃんのおかずはハンバーグでも、弟はサンマ。想像すると、不思議な光景ですよね。この企画を思いついたとき、真っ先に浮かんだのは親御さんの笑顔でした。だから考えてからすぐに、絶対に楽しい企画になると確信できたのです。

普通、子どもに魚を食べさせるのは、すごくハードルが高いことです。食べるのが面倒そうだからと思って、代わりにほぐしてあげても、食べてくれないお子さんもきっといるはず。でも、このときのクラスの子たちは、みんな自ら進んで「サンマを食べたい」と親に向かって言うのです。そして、箸を使って一生懸命にサンマを食べる子を見て、親が喜ばないはずがありません。

さらに、その行動はお兄ちゃんやお姉ちゃんにも、いい影響を及ぼします。下の子が頑張っているのを見ると、やはり自分も食べられるようになりたいと思うのでしょう。親に「食べなさい」と言われるより、驚くほど素直にサンマを食べてくれるのです。

そして迎えた「SPHF」当日、多くの保護者が見守る中、子どもたちはサンマと向き合いました。このとき、「親からのアドバイスは禁止」というルールも加えたので、教室はしんと静まり返っています。なんともシュールな光景ですが、真剣な表情でサンマを食べる子どもたちに対して、親はみんなニコニコ笑顔。それを見て、やっぱりこの企画をやってよかったと感じました。

そして、「SPHF」の結果はと言うと、みんな骨をきれいに取って、サンマを上手に食べてくれました。きっと、この子たちは、この先もずっと、魚をきれいに食べるでしょう。たまに親戚やほかの大人と一緒に食べる機会があれば、そのときに「きれいに食べるね」と褒められるにちがいありません。単に「子どもたちが楽しむだろう」という思いつきで始めた「SPHF」ですが、箸の使い方や魚を食べるといった学びのほかに、親の笑顔やきょうだいへの好影響、そして、子ども自身の成功体験と、褒められることによる自信の創出という、うれしい効果をたくさんもたらしました。

開催後のエピソードとして、ちょっと面白かったのが、授業でサンマに感謝の手紙を書いた内容です。「ボクのために釣り竿にかかってくれてありがとう」とか、「最初は怖がって、ごめんね」といったかわいらしい内容や、「サンマの子どもが生まれたら、また食べさせてね」といった子孫まで食べる宣言などもあり、みんなサンマに愛着を持って手紙を書いていました。

それらの手紙を教室に貼り出し、保護者の方に見てもらったら、皆さんの顔にまた笑顔が生まれました。

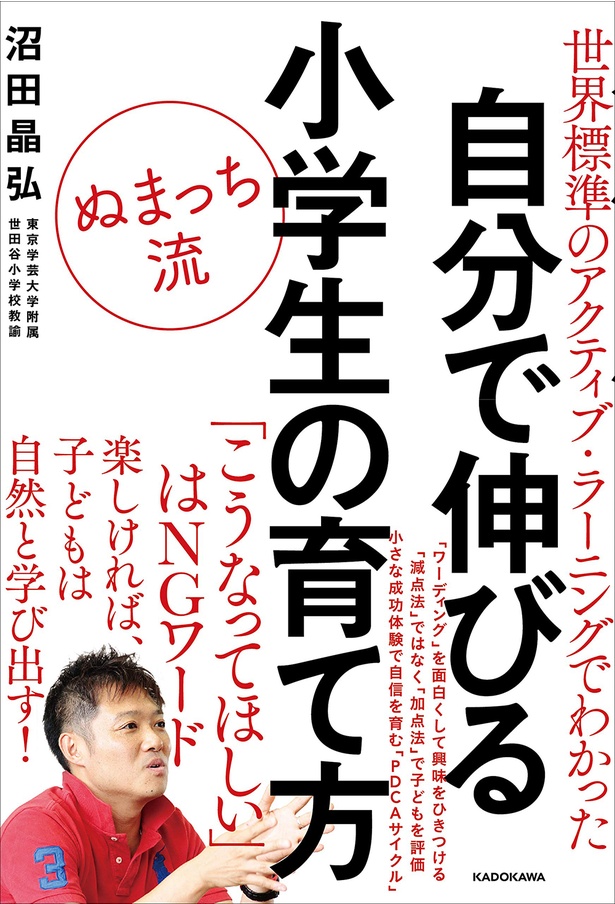

著=沼田晶弘/「世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方」(KADOKAWA)

Information

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

『世界標準のアクティブ・ラーニングでわかった ぬまっち流 自分で伸びる小学生の育て方』

▼amazon▼

▼楽天ブックス▼

▼楽天ブックス電子▼

「どうすれば子どもは自分から学ぶのか」

著者・沼田晶弘さんが10年以上考え続けてきた答えを記した本書。

子どもが自分で育つ「成長サイクル」を手に入れ、どんな場でも動じないで戦える方法とは?

▼Kindle版で読む

おすすめ読みもの(PR)

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細