「子どもへのアドバイスは少なめでいい」◆心が折れない子を育てる親の習慣(5)【連載】

大切なのは「否定せずに聞いてあげること」

子どもの意見を尊重する、子どもが何かを決めるというときに大切なのは、子どものことを「わかってあげる」ことです。

でも、このように親御さんにお伝えすると、「子どもの話を聞いてあげればいいんですか?」「共感してあげることが大切なんですよね?」などと聞かれることがよくあります。

もちろん、子どもの話に耳を傾け、共感することは大切なのですが、聞いてあげているようでいて「聞いていないオーラ」が出ていることも多い。

それは、親御さんの声のトーンや表情から伝わってしまいます。

わかりやすい言葉にすれば「否定せずに聞いてあげること」なのですが、それがなかなか難しいのです。

子どもが話しているのに、ついそれをさえぎって「こうしたほうがいいんじゃないの?」とアドバイスしていることはありませんか。

このような、具体的な対処法の提案は、「少なめ」がおすすめです。

アドバイスは、実は少なければ少ないほど、子どもが自分の人生を生きる喜びにつながります。

子どもにアドバイスを求められたら、もちろんこたえてあげたらいいと思いますが、「あなたはどうしたいの?」と聞いてみるのもいいですね。

アドバイスをしすぎると、「自分で決めらない子」になってしまいます。

繰り返しになりますが、何かを決めるときや自分の意見を言うときに、親の顔色をうかがう習慣がついてしまうのです。

すぐに解決しなければならない問題や、正しい方法を選ばなければならない場合は、さすがに大人のアドバイスが必要かもしれません。

それでも、お子さんの話を否定せずに聞きながら、お子さんが自分の人生を生きるためのサポートをしながら、〝自分を生きる喜び〞を分かちあっていきませんか。

長い目で見れば「失敗」なんてない

「失敗は成功のもと」と言いますが、本当にそのとおりです。

長いスパンで見ると、そもそも「失敗」などないのかもしれません。

僕自身、うつになったことは失敗ではなかったと思っています。

うつになって初めてわかったこと、今こうして自分の経験をもとにして誰かのお役に立てていることを考えると、「うつになってよかった」のです。

失敗もありだよね、という気持ちでいると、親も安心して子どもを見ていられます。

子どもも、思いきりトライ&エラーをしやすくなるのではないでしょうか。

その点、受験は「受かる」か「落ちる」かなのでわかりやすいものです。

とはいえ、入学試験に落ちたのに「落ちてよかったね」とはなかなか思えないかもしれません。

過去があって、今があるもの。

過去を否定すると、今が満たされなくなります。

でも、人生は長いと考えれば、入学試験で落ちた体験もすばらしいこと。

お子さんや親御さんが、それを「失敗」としてしまうのは、実はとてももったいないことなのです。

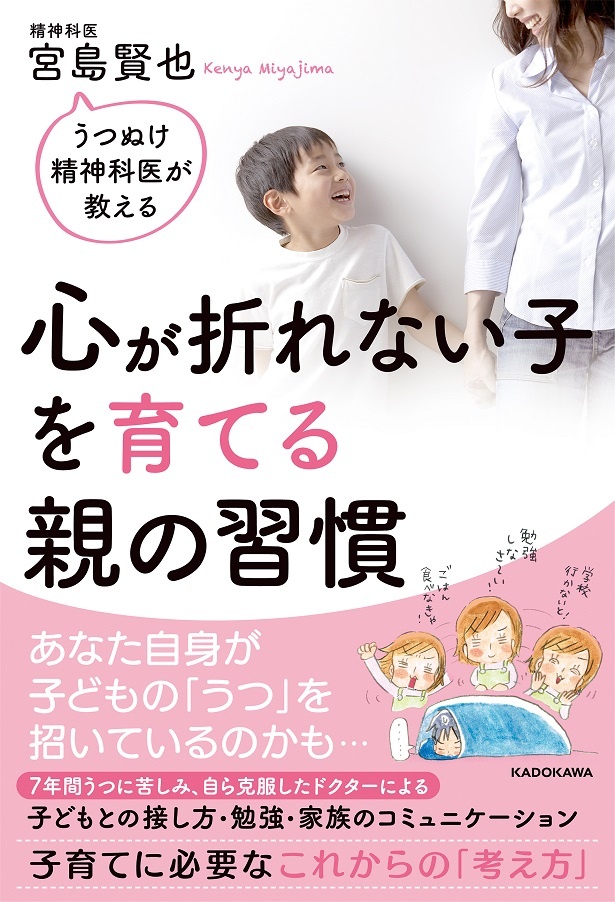

著=宮島賢也/「うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣」(KADOKAWA)

Information

『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』

『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』

▼『うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣』単行本情報はこちらから▼

▼電子書籍の情報はこちらから

著者:宮島 賢也◆YSこころのクリニック 院長。防衛医科大学校を卒業後、循環器内科研修中に1カ月の休職。家庭医に転じるも意欲が出ず、うつ病に。7年間にわたり投薬治療を受けるも改善せず、医学書以外の本を読み、試行錯誤するなかで、考え方や食生活を変えて人間関係を楽にする「メンタルセラピー」を考案。現在はうつ病のみならず、発達障害や統合失調症など、多様な精神疾患を寛解させるための支援を行うかたわら、執筆や講演などの分野でも積極的に活動している。

おすすめ読みもの(PR)

プレゼント応募

「「Dating Game~口説いてもいいですか、ボス!?~」オリジ…」

Snow Man向井康二&マーチW主演 話題のタイドラマBlu-ray/DVD BOX発売記…

メルマガ登録で毎週プレゼント情報が届く!

新規会員登録する

読みものランキング

読みものランキングをもっと見る

レシピランキング

レシピランキングをもっと見る

レタスクラブ最新号

レタスクラブ最新号詳細